Par Thierry Le Peut

"Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de cinq ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et, au mépris du danger, reculer l'impossible."

BIENVENUE A BORD DE L'ENTERPRISE

Il était une fois un ancien flic du nom de Gene Roddenberry. Il avait écrit diverses choses pour la télévision avant de se mettre en tête de créer une sorte de "Wagon Train" ("La Grande caravane") des étoiles. Entendez par là, un show mettant en scène un équipage allant de lieu en lieu. Toutefois, en remplaçant l’Ouest par la « nouvelle frontière » de l’ère Kennedy, l’Espace !

Un contexte peu favorable

Nous sommes au milieu des années soixante. La science-fiction a déjà eu ses heures de gloire sur la petite lucarne mais sans réellement parvenir à s’imposer. Ainsi, "Au-delà du réel" n’a-t-elle duré que deux saisons. Quant à la "La Quatrième dimension", elle est une anthologie qui n’a de SF qu’une partie de ses épisodes et dont la véritable terre d’asile est… notre imagination. Enfin, "Out of the Unknown", sans doute l’une des plus intéressantes, est moins connue car anglaise et passée inaperçue dans le reste du monde, ou peu s’en faut.

Il faut donc une certaine dose de courage, d’idéalisme ou d’absurdité pour vouloir mettre à l’antenne, sur l’un des grands réseaux américains, une série fondée sur le postulat d’une « caravane » allant d’étoile en étoile... Tout comme ce le sera, dix ans plus tard, lorsque George Lucas s’acharnera à porter à l’écran sa propre odyssée des étoiles.

Une approche différente

De fait, "Star Trek" (littéralement : le voyage dans les étoiles) n’est pas un succès instantané. Son histoire connaît même des rebondissements qui freinent son essor. La série est originale. Le credo de Roddenberry, un futur débarrassé des luttes ethniques, de la misère et des guerres fratricides entre communautés humaines, l’est tout autant. Car la SF des années cinquante et soixante au cinéma se passionne plutôt pour les invasions extraterrestres et les monstres issus de la génétique ou du nucléaire, voire d’autres planètes le cas échéant. En effet, l'action des films produits à l'époque se passe en outre essentiellement sur la Terre, menacée par des attaques du dehors.

Au contraire, "Star Trek" ne met presque jamais les pieds sur Terre – en tout cas sur la Terre contemporaine de ses héros, préférant visiter un passé lointain (entendez : contemporain du téléspectateur d’alors) par le truchement du voyage dans le temps – et invite son public à découvrir de nouveaux paysages, « de nouvelles formes de vie », « de nouvelles civilisations », « de nouveaux mondes étranges », bref à un voyage « là où nul n’est jamais allé » (« Where no Man Has Gone Before », titre de l’un des premiers épisodes et leitmotiv du générique).

Un croisement de formules

Le plus proche parent sur grand écran est certainement "La Planète interdite" (1956). Une production datant de 1955, tournée en couleurs. Son action se déroule entièrement dans l’espace et sur une autre planète. On peut même soupçonner Roddenberry d’avoir pris pour modèle ce film devenu culte avant de décider de le croiser avec la formule western alors populaire aux Etats-Unis (nous sommes en pleine ère "Bonanza"). La gamme chromatique de la série évoque d’autres longs-métrages comme "Les survivants de l’infini" (1955). Ce dernier s’offre aussi une virée sur une autre planète grâce à la magie, certes surannée aujourd’hui mais remarquable à l’époque même si les effets spéciaux n’avaient pas beaucoup évolué depuis l’avant-gardiste "King Kong" (1933) des matte paintings.

Un univers visuel d'une grande richesse

Des décors, "Star Trek" en offre de nombreux. Ils sont construits en studios. Ils usent aussi des matte et des effets disponibles à l’époque. Aussi, encore aujourd’hui, certaines des peintures réalisées pour la série sont dignes d’admiration, en plus de dégager le charme du « matériel », remplacé désormais la plupart du temps par le numérique, donc immatériel. Nombre des constructions de la série sont aujourd’hui connues comme des classiques. Or, c'est tout de même un exploit auquel peuvent difficilement prétendre "Au-delà du réel", en dépit de son statut également culte, ou "La Quatrième dimension", pourtant classique entre les classiques.

De même les plans du vaisseau Enterprise sur fond d’espace intersidéral ou de planète aux couleurs changeantes sont des images auxquelles réagissent immédiatement ceux qui les ont découvertes à l’époque de la diffusion, ou plus tard puisque, chez nous, la série n’est arrivée qu’avec un bon train de retard, pour n’être diffusée intégralement (en dépit d’un doublage canadien, donc déjà disponible) que sur La Cinq au milieu des années 80.

Une diffusion somme toute brève

Aux Etats-Unis, "Star Trek" ne vécut que trois saisons, soit 79 épisodes diffusés de 1966 à 1969. Etonnant ? Pas du tout. Car le statut éminemment culte de la série aux States résulta de la rediffusion sur les chaînes locales (la syndication) et non de sa diffusion originale sur un grand réseau. A tel point que l’idée d’une seconde série germa dans l’esprit de Roddenberry. Elle faillit voir le jour dans le courant des années 70 avant d’être abandonnée. Puis, remplacée, dans la foulée du succès surprise de "Star Wars", par un projet de long métrage. Robert Wise, plié aux grands budgets et cinéaste confirmé, se chargea de mettre en images un scénario imaginé par Alan Dean Foster et adapté par Philip Kaufman. On rappela un casting devenu entretemps l’objet d’une véritable vénération par certains fans de la série originale, les fameux trekkers.

Désormais, tout cela appartient à l’Histoire. Tout comme les pressions des mêmes fans pour que la première navette spatiale américaine soit baptisée Enterprise, comme le vaisseau de la série. Puis, plus tard pour que les cendres de feu-Roddenberry soient envoyées dans l’espace. Mais il est bon de rappeler ces deux faits pour souligner à quel point "Star Trek" fait l’objet aux Etats-Unis d’un culte, au sens premier, alors qu’aujourd’hui le vocable est galvaudé et resservi à toutes les sauces (y compris par nous).

Un tel phénomène de société fondé sur une production télé de 79 épisodes, largement méprisée à l’époque de sa diffusion, est unique dans les annales du petit écran. Voilà qui mérite donc d’être signalé. D’autant qu’en France, en dépit de la diffusion des séries mises en chantier depuis (de "Star Trek The Next Generation" à "Discovery" dont l'action se déroule une dizaine d'années avant la série originale), le phénomène bénéficie d’une audience bien moindre qui ne donne pas une idée exacte de ce que représentent Mr Spock, McCoy et le Capitaine Kirk dans leur pays d’origine.

Un podcast à écouter :

L'UNIVERS TREKKIEN

Western spatial ?

Adaptation délibérée de l’esprit pionnier de l’Ouest à l’obsession spatiale des années 60 (guerre froide oblige), "Star Trek" reprend une partie des codes du western. Ainsi, le vaisseau remplace-t-il la caravane de l’Ouest mais promène de la même manière ses occupants d’un univers à l’autre. Les lasers remplacent les balles mais les gunfights ont aussi droit de cité dans la série. Les étoiles recèlent des dangers autrement plus effrayants que les Indiens et les desperados de l’Ouest sauvage, et autrement moins connus, mais le principe de la découverte alliée au danger surgi de nulle part demeure, etc.

Attention ! Qu’on ne fasse pas passer la série pour un western spatial. Toutefois, au contraire de "Galactica" (la série de 1978, vous l’aurez compris), le mérite du show de Roddenberry est justement d’avoir introduit à la télévision quelques interrogations métaphysiques moins naïves que dans certains épisodes d'"Au-delà du réel". Le tout en empruntant la voie de la série aux personnages récurrents, et de la dramatique d’une heure.

Une approche sérieuse du genre

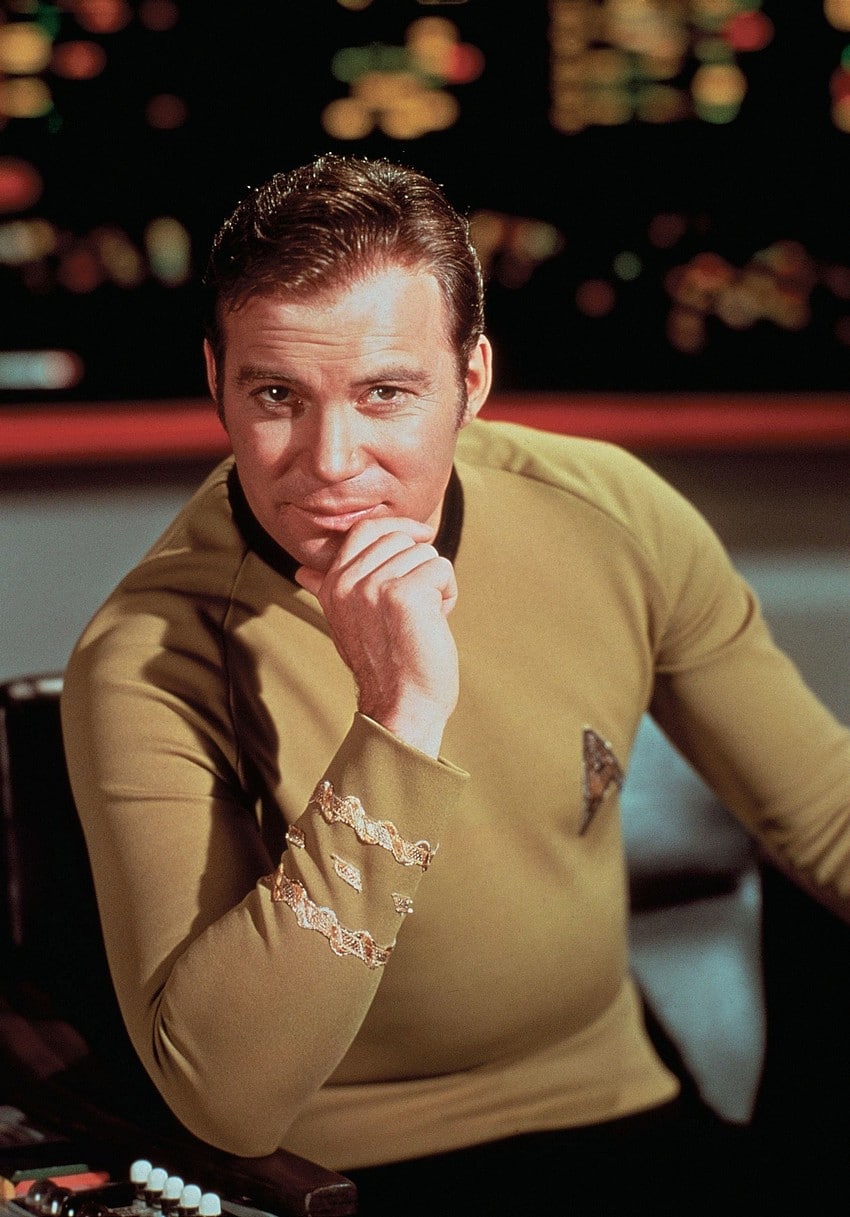

"Star Trek" impose donc, en plus d’une approche adulte de la science-fiction (pas question ici de « monstre de la semaine », même si les monstres apparaissent de loin et loin, ou les « races » extraterrestres insolites et inédites). Le concept impose aussi une distribution bientôt vénérée par les accros et qu’une série de longs métrages subséquents à celui de Robert Wise rappellera sous la bannière de l’Enterprise remis à neuf. L’esprit pionnier, c’est aussi l’Amérique à l’assaut des étoiles. Car les lettres USS (United States Ship) figurent en bonne place sur la carlingue de l’astronef du Capitaine Kirk. Celui-ci qui possède lui-même l’audace, l’arrogance et l’ingéniosité du héros typique de l’Oncle Sam. Et sa fougue juvénile, cela va sans dire.

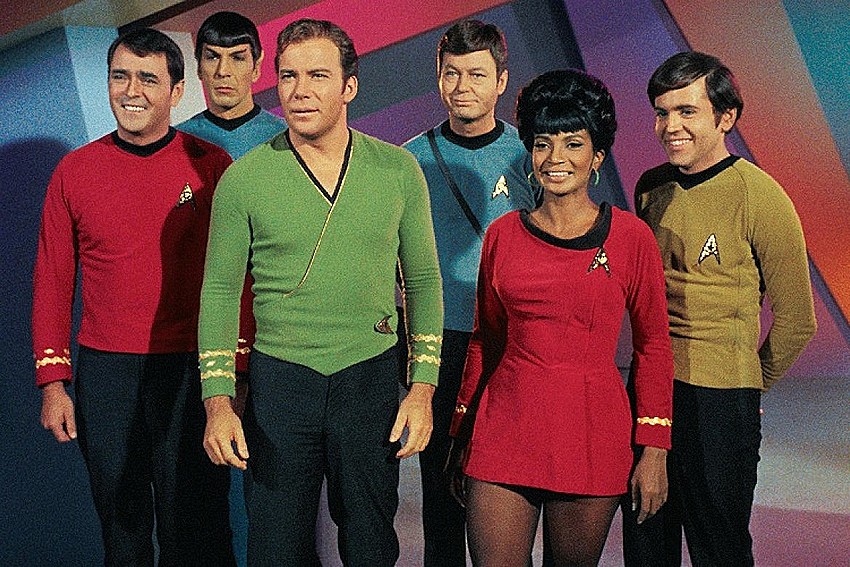

L’optimisme de la vision d’avenir de Roddenberry est en outre représentative de la manière positive dont l’Amérique entreprend alors la conquête de l’espace. Tout le contraire par exemple du pessimisme tragique de "Cosmos 1999". Ou encore de la méfiance exprimée par "Au-delà du réel" à l’égard du « progrès » et de la science en général. Le tout dans la continuité du cinéma des années 50-60. Ce n’est pas un monde parfait que nous présente la série. Cependant, l’accent est mis sur la résolution des conflits terriens préalable à l’exploration des étoiles. Tout comme sur l’entente entre les humains propulsés dans l’espace. Certes, le trio Kirk-Spock-McCoy est connu pour ses fréquentes prises de bec. Ainsi que pour son usage de l’humour à froid, très pince-sans-rire. Néanmoins, lorsque les personnages se dressent les uns contre les autres c’est sous la pression d’une force hostile ou inconnue (parfois les deux) qui s’empare provisoirement de l’un ou l’autre d’entre eux, non par le fait d’une mésentente intrinsèque.

Place au cosmopolitisme

La série plaide ouvertement pour le rapprochement des peuples en confiant les destinées de son vaisseau à un équipage multi-ethnique ; nous sommes au cœur des années 60, la télévision commence à intégrer les comédiens noirs dans des seconds rôles, parfois récurrents ("Les espions", "Mission : Impossible", "L’homme de fer", "La nouvelle équipe", "Daktari", etc.), mais "Star Trek" réussit à créer l’événement (ou le scandale, dans le contexte de l’époque) en risquant un baiser entre le Capitaine Kirk, héros blanc, et le Lieutenant Uhura, faire-valoir noire.

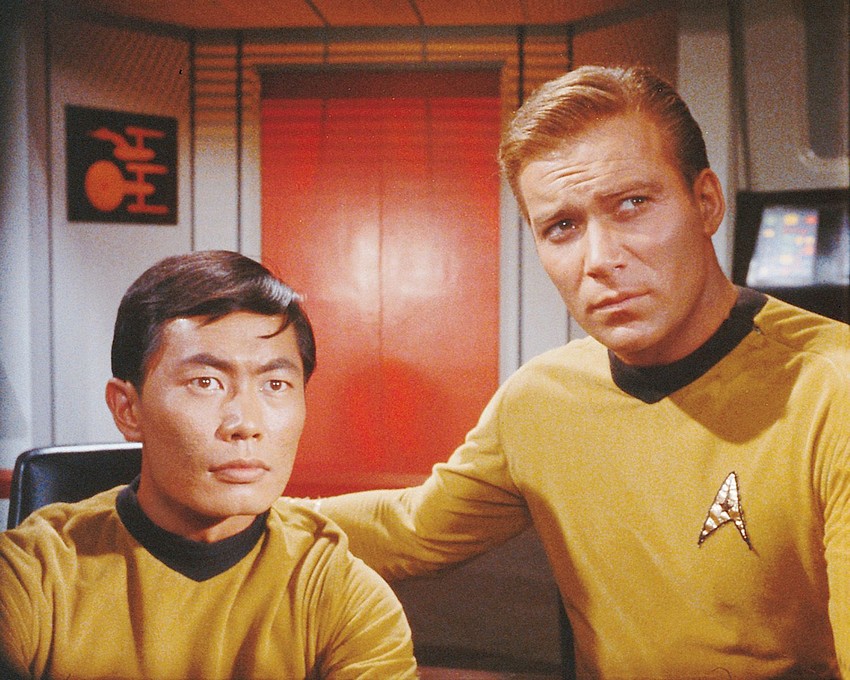

Sur la passerelle de l’Enterprise s’asseyent par ailleurs un Asiatique (M. Sulu) et, dès la deuxième saison et en réponse à la remarque d’un journaliste, un Russe (M. Chekov). Symbole de l’unité réalisée des nations de la Terre, sous l’égide d’un gouvernement central, cet équipage est certainement l’apport le plus significatif à la formule de la Grande caravane, et chacun de ces membres d’équipage aura très vite ses propres fans. Il faut d’ailleurs leur adjoindre un élément indispensable du bord, responsable de tous les aspects techniques du voyage, bref le mécano de l’Enterprise : M. Scott, ou « Scotty », Ecossais pure souche (avec son caractère irréductible) qui accompagne parfois les officiers à la surface des mondes visités mais surtout maintient en état de marche le téléporteur, devenu le gimmick number one.

Ce curieux gimmick

On ne peut passer sous silence la genèse de cet appareil entré dans la mémoire de la télévision – et même dans le langage commun, avec l’expression « Beam Us, Scotty », traduite par « Téléportation, Scotty » (traduction littérale : « Transportez-nous par le rayon, Scotty »). Soyons honnêtes avec les auteurs de SF et même les téléastes responsables des précédentes productions : la téléportation n’est pas une invention de Roddenberry ni de ses collaborateurs, et des créatures, voire des humains, sont apparus ou ont disparu de cette manière dans "Au-delà du Réel" par exemple, et ailleurs certainement.

Pourtant le téléporteur de "Star Trek" est l’une de ses marques de fabrique, jamais abandonnée en dépit des améliorations que lui apporteront les effets spéciaux au fil des âges. Mais, à l’origine, ce gimmick n’était pas prévu : il se révéla simplement une trouvaille géniale pour éviter de coûteux effets spéciaux à base de maquettes et de trucages lorsque l’équipage de l’Enterprise se rendait sur une planète. Pas besoin de reprendre d’un épisode à l’autre l’image d’une navette quittant l’Enterprise en direction d’un globe chatoyant : il suffisait de filmer cet effet de lumière très simple, réalisé en jetant une poussière dans un rayon lumineux, et le tour était joué. D’autant que l’effet est… du meilleur effet, et ajoute finalement à l’originalité de la série.

Une oeuvre télévisuelle à part ?

Comme "Le Prisonnier", bien que dans un autre registre, "Star Trek" n’en finit pas d’appeler les exégèses et les commentaires de toutes sortes, même si d’aucuns prétendent que tout a été dit sur la série, depuis quatre décennies qu’elle existe. Gene Roddenberry est devenu une sorte de quasi-dieu pour les plus fervents de ses admirateurs, au point que plusieurs de ses idées non exploitées avant sa mort ont été sorties des cartons et tournées ensuite, comme "Invasion Planète Terre" ou "Andromeda", avec plus ou moins d’honnêteté dans la démarche et de réussite dans le traitement.

On a longtemps tenu pour sacrée la vision optimiste de l’avenir qu’avait imposée Roddenberry, jusqu’à ce que sa mort autorise des successeurs parfois célébrés, parfois décriés, à modifier quelque peu les données de cet avenir si parfait au profit d’une complexité politique en accord avec l’évolution de la télévision contemporaine : "Star Trek Deep Space Nine", sous la houlette de Ronald D. Moore et de Brannon Braga, se fit une spécialité des luttes de pouvoir et d’une géopolitique nouvelle de l’espace trekkien, tandis que "Star Trek : Enterprise" s’autorisait à revisiter les « années oubliées » de la saga en contant l’odyssée du tout premier Enterprise dans un espace encore inexploré.

Entretemps, et d’une déclinaison à l’autre, les peuples imaginés par les scénaristes de la première version (baptisée désormais "Star Trek Classic" pour la différencier de ses avatars) sont entrés dans une sorte de cartographie imaginaire de l’univers capable de rivaliser avec celle d’un George Lucas ou celle, dans le registre de la fantasy, d’un Tolkien. Romulans ou Romuliens, Vulcains ou Vulcaniens (selon les traductions, sic) sont connus souvent même au-delà du « cercle » des aficionados, de même que le salut des seconds, les doigts collés deux à deux et ouverts en V au centre de la main, accompagné de la formule « Live Long and Prosper » (au choix : « Vivez longtemps et prospérez » ou « Longue vie et prospérité »).

Des comédiens marqués à vie

Les comédiens, bien entendu, ont été associés pour longtemps à leurs personnages : William Shatner a beau avoir joué les flics purs et durs dans cinq saisons de "T.J. Hooker", il demeure pour l’éternité le Capitaine Kirk de l’Enterprise, référence obligée de tous ses successeurs aux commandes ; de même Leonard Nimoy, qui succéda à Martin Landau dans "Mission : Impossible" dès la quatrième saison, après l’arrêt de "Star Trek", allait-il « devenir » Mr Spock, le Vulcain adepte de la maîtrise ultime des émotions au profit de la pure logique, et écrire un jour un livre intitulé Je ne suis pas Spock. Nombre de conférences continuent d’être tenues, de conventions organisées, de commémorations célébrées, auxquelles participent parfois les rescapés de l’aventure : car l’équipage a bien vieilli (beaucoup ne sont plus), sous les yeux de son public d’ailleurs, à travers les séquelles du long métrage de Robert Wise.

Un lourd héritage

Preuve de l’ancrage de la série et de son univers dans l’imaginaire américain, lorsque J. Michael Straczynski réussit enfin à produire « sa » série de SF, "Babylon 5", dans les années 90, il dut compter avec les fans de "Star Trek" qui se faisaient une joie de traquer dans chaque épisode les « emprunts » à la série-culte, ou les plagiats éhontés ! Sans toutefois parvenir à convaincre un monde incrédule que "Babylon 5" était une resucée de "Star Trek", l’originalité de la saga étant par trop manifeste. De même "Cosmos 1999" essuya-t-elle, au milieu des années 70, l’ire des adeptes du trek spatial, alors que les fondements de la série, sa genèse, sa tonalité pessimiste l’éloignaient d’emblée du soupçon de plagiat. Ironie du casting : Martin Landau, qui fut pressenti pour être Spock dans la série classique, devint finalement l’un des héros de "Mission : Impossible" puis de "Cosmos 1999", tandis que Nimoy devenait son successeur dans "Mission : Impossible" !

Quoi qu’il en soit, on peut aujourd’hui, avec le recul et la croissance de la franchise "Star Trek", éviter les écueils de la partialité jalouse. On peut donc rendre à la série de Roddenberry la place qui est la sienne dans le panthéon télévisuel. En l'occurrence, celle d’un programme novateur. Une oeuvre qui sut imposer sa vision en dépit des difficultés de sa production et exploiter son potentiel lors de la renaissance de la SF et du space opera post-1976. "Star Trek" parvint en outre lors de sa diffusion originale à se gagner les faveurs de plusieurs noms illustres de la SF (Harlan Ellison, George Clayton Johnson l’un des auteurs de "L'âge de cristal", etc.). Mais aussi de la science (Isaac Asimov en était fan, au point de conspuer violemment les prémisses de "Cosmos 1999" quelques années plus tard !).

Un prolongement dans les années 80

Dans la décennie qui suivit, la télévision échoua à produire une série aussi ancrée dans la SF que celle de Roddenberry. Elle se contenta plutôt d’aligner quelques ersatz. Tous allaient former à eux seuls un sous-genre aujourd’hui kitsch mais encore prisé, celui de… la SF américaine seventies. On pensera notamment à "L'âge de cristal", "La planète des singes", "Lhomme de l'Atlantide", etc.

Se souvenant de ce qui avait fait le succès de la première série (la diffusion en syndication), Roddenberry produisit directement pour ce circuit la première véritable « nouvelle série Star Trek » à voir le jour, en 1987 : "The Next Generation". Un Enterprise relooké, des effets spéciaux revus à la faveur des progrès numériques, un nouveau capitaine et un nouvel équipage partant pour de nouvelles aventures. Le pari pouvait sembler risqué. Pourtant, passée sa première saison très inégale et souffrant de la grève des scénaristes sévissant alors à Hollywood, la série-fille n’allait pas tarder à démontrer ses capacités et la vigueur du concept. Ainsi, va-t-elle aligner sept saisons et relancer une franchise cathodique plus prolifique qu’aucune autre.

Le Capitaine Picard (Patrick Stewart, devenu depuis le Professeur Xavier dans "X Men") est désormais (presque) aussi célèbre que son prédécesseur. Tout comme son second Riker (Jonathan Frakes, vu dans "Le Nord et Le Sud"), passé à la postérité en tant que réalisateur de plusieurs longs métrages de la franchise et producteur de la série "Roswell". De quoi démontrer, bien sûr, à tous ceux qui décriaient la série en 1966 à quel point ils se sont trompés. Si tant est qu’il y ait « erreur » dans le fait de ne pas avoir anticipé un véritable boom de la SF, imprévisible à l’époque. Parce qu'il allait être le fait d’un film dans lequel nul ne croyait. Une production mettant en vedette un fermier-pilote, un contrebandier, une princesse à la drôle de coiffure, un grand singe poilu et des robots en-veux-tu-en-voilà !

Et après ?

Depuis "The Next Generation", la magie s’est poursuivie dans "Deep Space Nine", autour d’une station spatiale servant de plaque tournante aux relations diplomatiques dans la galaxie (tiens, "Babylon 5" ?). Puis dans "Voyager" où le Capitaine est une femme (mais qui ne s’en laisse pas conter par ces messieurs, loin de là). "Enterprise" demeure la plus courte des quatre déclinaisons nouvelles puisqu’elle disparut au terme de sa quatrième saison. Une de plus, finalement, que Grand-Maman Classic ! Place fut ensuite faite à "Star Trek : Discovery". Plus récemment, à "Star Trek : Picard". Bref, l'aventure se poursuit plus de cinquante ans après...

LES PRINCIPAUX MEMBRES DE L'EQUIPAGE

Le Capitaine Kirk / William Shatner

William Shatner né à Montréal au Québec le 22 mars 1931. Il a commencé sa carrière d'acteur en 1957. Shatner a obtenu un premier rôle récurrent dans la série "Les accusés" dès 1961 De 1966 à 1969, il aura incarné le rôle du capitaine Kirk dans "Star Trek". Puis, dès 1979 cette-fois, dans les films tirés de cette série. Entretemps, William Shatner fut le héros de la courte série "Barbary Coast" (1975) aux côtés de Doug McClure. Suivra, dans les années 80, la série policière "Hooker". Celle-ci fut produite par Aaron Spelling et Leonard Goldberg.

Wiliam Shatner a également été producteur (la série "Tek War") et réalisateur (plusieurs épisodes de "Hooker", "Kung Fu" et le film "Star Trek V"). On a également pu l'apercevoir dans les parodies "Y a-t-il un pilote dans l'avion n°2" et dans "Alarme fatale". Notons également de nombreux téléfilms tels que "L'Intruse", réalisé par John Korty et produit par Francis Ford Coppola (Diffusion USA le : 22 janvier 1972 sur ABC / Diffusion France en mars 1978 sur TF1 / Rediffusion France le : 19 juin 1989 sur La Cinq).

Monsieur Spock / Leonard Nimoy

Né à Boston dans le Massachussetts le 26 mars 1931, il est décédé le 27 février 2015 à Los Angeles.

Leonard Nimoy fît ses débuts dans le cinéma en 1951. Il a obtenu son premier rôle principal en 1952 dans "Kid Monk Baroni". Puis, il a joué dans des séries telles que "Des agents très spéciaux" et "Perry Mason". Par la suite, Leonard Nimoy a commencé à bénéficier d'une reconnaissance internationale grâce au rôle de Monsieur Spock dans la série "Star Trek".

Par ailleurs, on retiendra que le comédien a obtenu trois nominations aux Emmys tout au long de sa carrière. Mais aussi qu'il est passé derrière la caméra pour les films "Star Trek III" et "Star Trek IV". Leonard Nimoy a de même participé à la série "Mission : Impossible" (1969/1971). Il y tenait le rôle de Paris. On l'a également vu dans un épisode de la série "Columbo". Ou bien encore dans des téléfilms tels que "Alerte sur le Wayne" et "Une femme nommée Golda" (aux côtés d'Ingrid Bergman). Enfin, il est bon de rappeler que Nimoy est l'auteur d'autobiographies dont "Je ne suis pas Spock" et de trois volumes de poésies.

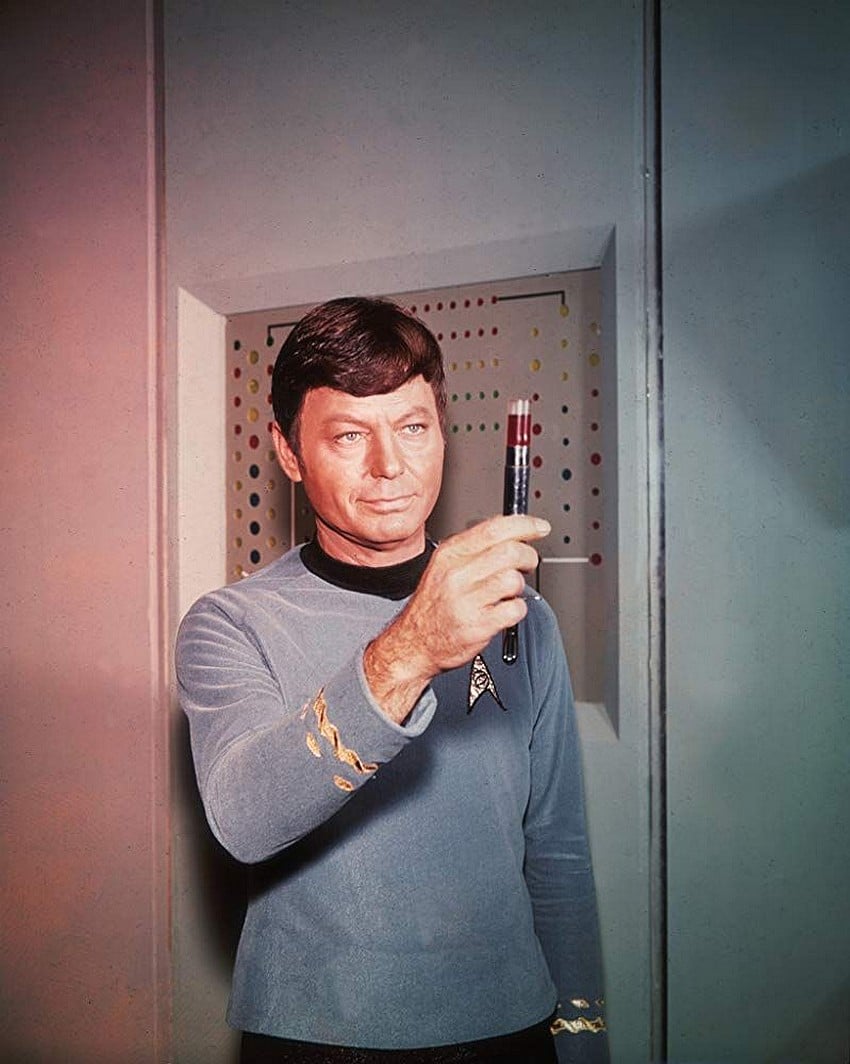

Le docteur McCoy / De Forest Kelley

Né à Atlanta le 20 janvier 1920, DeForest Kelley a débuté sa carrière comme chanteur puis au théâtre. Son premier grand rôle lui a été attribué dans "Fear in the night". Puis, il tournera dans plusieurs films et séries. On retiendra notamment "Règlements de comptes à OK Corrall" (réalisé par John Sturges en 1957) ou bien "L'homme aux colts d'or" (mis en scène par Edward Dmytrik l'année suivante). De 1966 à 1969, De Forest Kelley aura incarné le célèbre personnage du docteur Leonard Mc Coy dans "Star Trek". Puis, dans les films produits à partir de 1979. Le comédien est décédé le 11 juin 1999.

DISTRIBUTION

William Shatner : Capitaine James Tiberius Kirk

Leonard Nimoy : Spock

DeForest Kelley : Docteur Leonard McCoy

James Doohan : Lieutenant Commander Montgomery Scott

Nichelle Nichols : Lieutenant Nyota Uhura

George Takei : Lieutenant Hikaru Sulu

Majel Barrett : Infirmière Christine Chapel

Grace Lee Whitney : Janice Rand

FICHE TECHNIQUE

Créée par : Gene Roddenberry

Producteur exécutif : Gene Roddenberry

Producteurs : Gene L. Coon, Fred Freiberger, John Meredyth Lucas

Supervision de la production : Bernard A. Widin

Responsable en chef de la production : Herbert F. Solow

Assistant du producteur : Edward K. Milkis

Producteurs associés : Robert H. Justman, Gregg Peters, John D.F. Black, Byron Haskins

Consultants aux scénarios : D.C. Fontana, Steven W. Carabatsos

Supervision des scénarios : Crayton Smith, Billy Vernon, George Rutter

Thème musical : Alexander Courage

Musique : Alexander Courage, Fred Steiner, Gerald Fried, Sol Kaplan, George Duning, Jerry Fielding

Création des costumes : William Ware Theiss, Ken Harvey

Directeurs de la photographie : Gerald Perry Finnerman, Ernest Haller, Al Francis, William E. Snyder

Directeurs artistiques : Franz Bachelin, Roland M. Brooks, Walter M. Jefferies

Décors : John M. Dwyer, Marvin March, Joseph J. Stone, Carl Biddiscombe

Maquillage : John Chambers, Fred B. Phillips

Coiffures : Pat Westmore, Virginia Darcy, Jean Austin

Montage : Robert L. Swanson, Fabian Tjordmann, Franck P. Keller, Bruce Schoengarth, John Foley, James Ballas, Bill Brame, Leo H. Shreve

Assistants réalisateurs : Rusty Meek, Gregg Peters, Michael S. Glick, Robert H. Justman, Claude Binyon, Jr, Phil Rawlings, Gil Kissel, Eliott Schick, Gene De Ruelle, John M. Poer

Ensembliers : Carl F. Biddiscombe, Marvin March, Ross Dowd

Effets spéciaux : Jim Rugg, Bob Overbeck, Roger Durney, Linwood G. Dunn, Joseph Westheimer

Effets visuels spéciaux : Darrell Anderson, Howard A. Anderson, Albert Whitlock

Coordination des effets visuels : Chris Tezber, Wendy Ruiz, Niel Wray

Cascadeurs : Bobby Bass, Paul Baxley, Jay D. Jones, Gary Combs, Frank Da Vinci, Vince Deadrick, Jr, Dick Dial, Bill Catching, David Perna, Loren Janes, Irene Sale, Phil Adams, Chuck Clow, Jim Jones, Bill Blackburn, Alan Gibbs, Bennie Dobbins, Gary Downey, Louie Elias, Max Kleven, Alan Pinson, Roy N. Sickner, Paul Stader, Tom Steele, Al Wyatt

Distribution : William J. Kenney, Joseph D'Agosta

Production : Paramount Television / Desilu Productions / Norway Productions (1966/1969)