Par Christophe Dordain

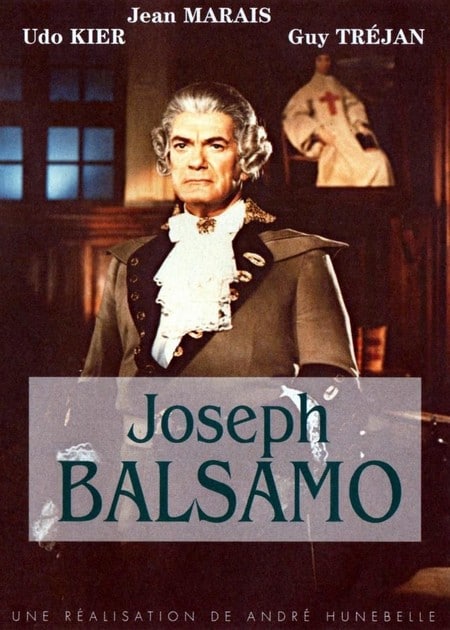

Au XVIII° siècle, à la fin de l'Ancien régime, les intrigues et machinations de Joseph Balsamo alias Cagliostro, mage aux pouvoirs occultes redoutés, pour discréditer la Monarchie absolue en France et préparer la voie à la Révolution.

PRESENTATION DU FEUILLETON

Adapté d'un roman d'Alexandre Dumas, ce feuilleton qui est disponible en DVD (2 coffrets avec bonus chez LCJ Editions depuis 2001) fait partie du patrimoine télévisuel national. Certes, son rythme apparaît un peu lent au regard de ce qu'est devenue la télévision aujourd'hui. Toutefois, il ne manque pas d'intérêt et mérite d'être redécouvert avec un oeil ému.

"Joseph Balsamo" a comme premier mérite de s'appuyer sur un matériau scénaristique de premier ordre. En effet, l'équipe de production a très largement puisé dans les romans d'Alexandre Dumas publiés entre 1846 et 1847. Le Balsamo de Dumas a alors une trentaine d'années lorsqu'il surgît, le 06 mai 1770 dans une forêt de la rive gauche du Rhin, au pied du Mont Tonnerre couronné de ruines. Introduit par des spectres dans ces ruines, Balsamo subit avec succès les épreuves d'initiation à une ligue maçonnique. Bref, tout ce que dira ou fera Balsamo sera marqué du sceau du mystère, voire de la sorcellerie qui marque l'introduction du roman. Comme le Comte de Monte-Christo, Joseph Balsamo est un homme seul, marqué par une fatalité qui l'empêche d'être heureux, même s'il possède la puissance.

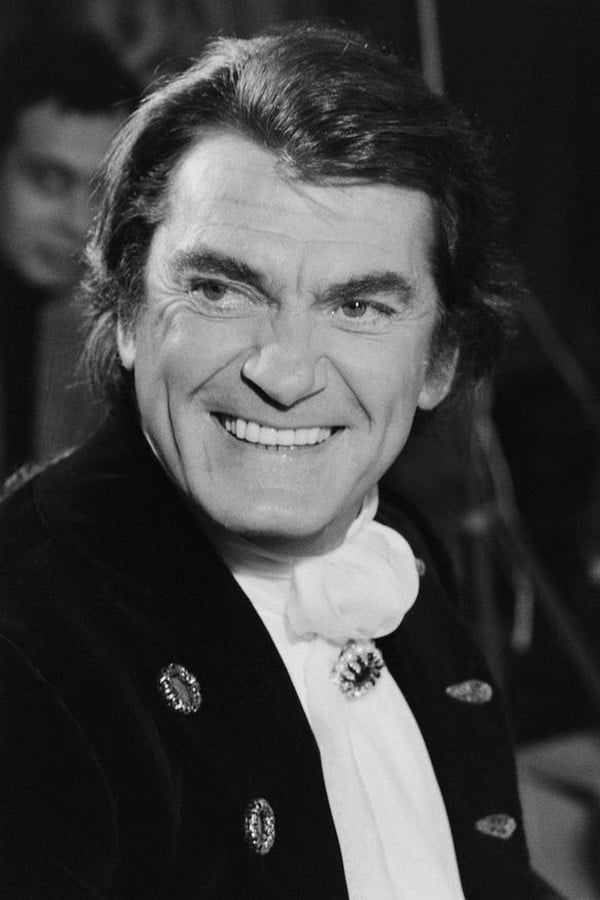

On comprend mieux pourquoi le choix s'est alors porté sur Jean Marais pour incarner Balsamo dans ce feuilleton même si, à l'époque, le comédien affichait une soixantaine de printemps bien éloigné des 30 ans du héros littéraire. Toutefois, il faut rappeler au lecteur que Jean Marais avait interprété Fantômas à la fin des années 60, autre personnage à la fois mystérieux et diabolique, et qu'il avait déjà collaboré à huit reprises avec André Hunebelle depuis la fin des années 50 ("Le Capitan", "Le Bossu" et les trois "Fantômas" étant de pertinents exemples de cette longue association pour le plus grand plaisir des amateurs de cinéma populaire).

Quant à André Hunebelle, voué aux gémonies par les Cahiers du Cinéma et les tenants de la Nouvelle Vague, en situation difficile après l'échec de "Sous le Signe de Monte-Christo" qu'il avait mis en scène en 1968, il trouvait avec la petite lucarne (comme Bernard Borderie quelques années plus tard avec "Gaston Phébus" ou Gilles Grangier avec "Quentin Durward"), l'opportunité de montrer son talent au service d'une émission de télévision de qualité.

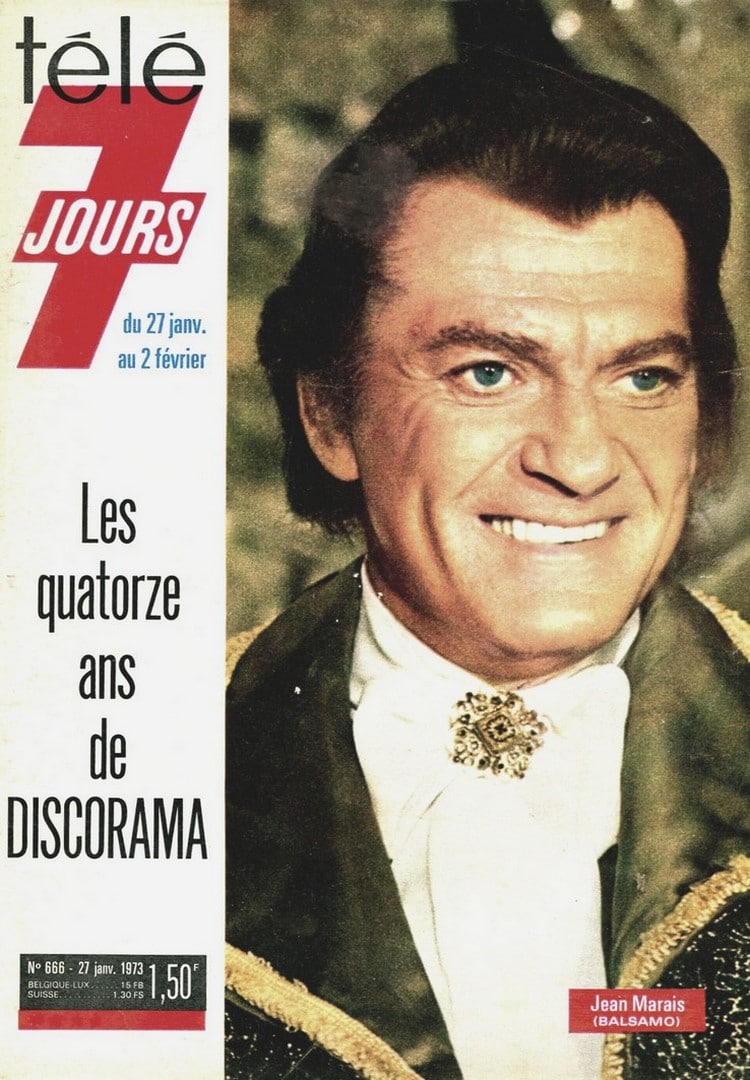

Produit par la société Technisonor, et diffusé pour la première fois le lundi 08 janvier 1973 sur la 1ème chaîne de l'ORTF, à 20h30, "Joseph Balsamo" n'aura alors pas bénéficié du meilleur des accueils de la part de la presse spécialisée. Le succès d'audience fut, lui, bien plus satisfaisant tant il est vrai que "Joseph Balsamo" n'avait pas de véritable concurrence.

En effet, la 2ème chaîne proposait un jeu imaginé par Jean-Paul et Jacques Rouland, "Le Défi" à partir de 20h30 suivi d'un magazine d'information présenté par Jean-Pierre Elkabbach, "Actuel 2." Quant à la toute jeune 3ème chaîne, que peu de foyers recevaient en ce début d'année 1973, elle programmait des longs-métrages. En fait, le principal souci de "Joseph Balsamo" fut que ce feuilleton soit comparé aux "Rois Maudits" que diffusait la 2ème chaine de l'ORTF, le mercredi à 20h30, depuis décembre 1972.

Débarrassé de ce contexte, il reste de "Joseph Balsamo" un bon feuilleton à la française. Le tout avec son lot de coups de théâtres et de duels et où l'action et le panache sont privilégiés. Un regret quand même : la musique de Hubert Rostaing. Celle-ci qui est parfois en total décalage avec l'atmosphère générale du feuilleton.

LA RECEPTION PAR LA PRESSE DE L'EPOQUE

Dire qu'elle eut la dent dure est le reflet de la réalité de l'époque. Un exemple pour le démontrer :

"C'était trop beau, ça ne pouvait pas durer Après ces festivités de fin d'année, ces énormes feuilletons, discutables certes, mais ambitieux, mais vivants, portés à bout de bras par une volonté, un effort, un budget, après une semaine d'émissions d'un bon niveau culturel sur la troisième chaîne (là encore on peut aimer, bâiller ou rager, il y a matière, plus ou moins bien conçues et réalisées, ces enquêtes sur la mobilité de l'emploi, la vocation d'instituteur ou l'assassinai d'un roi, ces reportages, existent) ; après quinze jours d'euphorie, nous sommes retombés de notre haut lundi - sur la première - dans la médiocrité, la sottise et l'ennui d'un Joseph Balsamo en noir et gris. Et en six épisodes.

Soulevé par une sorte d'espoir fou, aveugle aux tristes réalités de l'Office, on croyait obscurément - miracle de la toi - que les choses s'arrangeaient. Pas du tout Elles ont empiré. Ne serait-ce que par comparaison Pauvre Dumas, il ne méritait pas cela. On ne comprend d'ailleurs pas comment on a pu aplatir, ternir et réduire, avec un bonheur aussi constant, le roman pseudo-historique le plus emporté, le plus inspiré, le plus culotté qui soit. On y sent la jubilation d'un auteur qui a trouvé un héros encore plus tabulateur que lui Jean Marais - il ne parait pas ses soixante ans, c'est vrai, enfin, pas tout à tait - ressemble à Cagliostro comme un bonnet d'évêque à une dorade Raide, gourmé, l'œil fixe et le ton neutre, il se promène seul dans le désert d'un texte, d'un découpage, d'un jeu, d'un montage d'une atterrante pauvreté.

Attention : danger. On arrive inexorablement dans le domaine de la qualité de la vie - et la télévision en tait évidemment partie - à des points de non-retour Ne distribuez pas de la brioche au bon peuple pour le remettre ensuite au pain dur. Il risque de ne pas l'avaler."

Claude Sarraute (Journal Le Monde / Janvier 1973)

JEAN MARAIS EST JOSEPH BALSAMO

Jean Marais est le fils d'un père vétérinaire et d'une mère quelque peu fantasque. En 1937, il échoue au concours d'entrée au Conservatoire et étudie chez Charles Dullin, au Théâtre de l'Atelier. Il y découvre les pièces classiques où il tient des rôles de figuration qui lui permettent de financer ses cours. Sa rencontre avec Jean Cocteau en 1937 marque le véritable lancement de sa carrière. Le cinéaste tombe amoureux du jeune acteur. S'ensuit une amitié amoureuse qui dura jusqu'à la mort de Cocteau en 1963.

En 1943, il joue un Tristan moderne dans "L'Éternel Retour" de Jean Delannoy. Il a une vive altercation avec le critique artistique Alain Laubreaux, du journal collaborationniste "Je suis partout" qui l'avait qualifié de "L'homme au Cocteau entre les dents" (cette altercation a d'ailleurs été reprise dans "Le Dernier Métro" de François Truffaut). Il ne doit son salut qu'aux hautes relations de Cocteau et devient l'idole de sa génération.

En 1944, Cocteau écrit pour lui "La belle et la Bête", un film très difficile à tourner et auquel personne ne croyait. Marais entre alors dans la légende. En 1949, il joue dans "Orphée", du même Cocteau. Dans les années 1950, il se détache de Cocteau. Il tourne pour des grands cinéastes Luchino Visconti, Jean Renoir, Sacha Guitry entre autres. À la fin des années 1940, il entre à la Comédie Française. Marais quitte le Français après une altercation avec le directeur. En 1959, il tourne une dernière fois avec Cocteau, "Le testament d'Orphée". Il y joue Œdipe.

Cette même année 1959, André Hunebelle lui propose de tourner "Le Bossu". C'est le début d'une nouvelle carrière. Jean Marais était déjà populaire. Pourtant, ces films moins intellectuels que les précédents lui amènent un nouveau public. Il tourne "Le Capitan" avec Hunebelle puis connaît un nouveau succès avec la série des "Fantômas" (1964/1966). Toutefois, ces films n'ont plus le prestige des précédents. Surtout, Louis De Funès lui vole la vedette. Voyant que le cinéma est fini pour lui, il se retire au théâtre. En 1970, Jacques Demy lui donne son dernier grand rôle dans "Peau d'âne".

Au cours des années 1980, il joue au théâtre (Don Diègue dans Le Cid, Le Roi Lear, Les Monstres sacrés) et quelques rôles au cinéma (dans "Parking" de Jacques Demy et dans "Les Misérables du XXème siècle" de Claude Lelouch). Il joue son dernier rôle au cinéma dans "Beauté Volée" de Bernardo Bertolucci en 1995. Jean Marais meurt à Cannes le 8 novembre 1998. Il est enterré dans le petit cimetière de Vallauris, la ville des potiers, où il a passé les dernières années de sa vie.

Sources variées dont : dictionnaire cinéma Jean Tulard - dictionnaire des films par Jacques Lourcelle - Histoire de la télévision par Jacques Mousseau et Christian Brochand - Dictionnaire Larousse du Cinéma Français par Michel Ciment.

ANDRE HUNEBELLE

André Hunebelle est un réalisateur français né le 1er septembre 1896 à Meudon (Hauts-de-Seine), mort le 27 novembre 1985 à Nice (Alpes-Maritimes). Très longtemps abonné aux comédies ("Les Trois Mousquetaires", "Monsieur Taxi", "Ma femme est formidable", "Taxi, Roulotte et Corrida"), il délaisse la comédie et lance le film de cape et d'épée avec le film "Le Bossu".

Considéré comme celui qui fait sortir Louis de Funès de l'anonymat en lui donnant le rôle principal dans le film "Taxi, Roulotte et Corrida", il le dirige plusieurs fois dans sa carrière, entre autres avec Jean Marais pour la fameuse série à succès des "Fantômas". La plupart des dialogues de ses films sont signés par Jean Halain, son fils, qui devient par la suite le scénariste de Louis de Funès.

André Hunebelle a été dans les années cinquante et soixante une des grandes victimes de la ligne éditoriale des Cahiers du cinéma version Cahiers jaunes, tenus sous la férule d'André Bazin puis du jeune François Truffaut. Aujourd'hui, il reste surtout dans les souvenirs des cinéphiles comme ayant dirigé Jean Marais dans une remarquable série de films de cape et d'épée ("Le Bossu" en 1959, "Le Capitan" en 1960, "Le Miracle des Loups" en 1961 et "Les Mystères de Paris" en 1962). Mais aussi comme étant le réalisateur des "Fantômas" nouvelle manière avec l'inoubliable trio Louis De Funès, Jean Marais et Mylène Demongeot (avec une mention spéciale au génial "Fantômas contre Scotland Yard" réalisé en 1966).

De même, il faut remarquer qu'André Hunebelle aura su affronter également avec succès durant les années soixante la concurrence des films d'espionnage "à la James Bond" produits par le cinéma italien. Se faisant, il réalisera tour à tour "OSS 117 se déchaîne" (1963), "Banco à Bangkok pour OSS 117" (1964), "Furia à Bahia pour OSS 117" (1965) et "Pas de roses pour OSS 117" (1968). En somme, autant de films qui, par la suite, ont servi de source d'inspiration au comédien Jean Dujardin pour les trois comédies qu'il a interprétées.

Sources variées dont : dictionnaire cinéma Jean Tulard - dictionnaire des films par Jacques Lourcelle - Histoire de la télévision par Jacques Mousseau et Christian Brochand - Dictionnaire Larousse du Cinéma Français par Michel Ciment.

FILMOGRAPHIE DU CINEASTE

1948 - Métier de fous André

1949 - Millionnaires d'un jour

1949 - Mission à Tanger

1950 - Méfiez-vous des blondes

1951 - Ma femme est formidable

1951 - Massacre en dentelles

1952 - Mon mari est merveilleux

1952 - Monsieur Taxi André

1953 - Les Trois mousquetaires

1954 - Cadet Rousselle

1955 - L'Impossible monsieur Pipelet

1955 - Treize à table

1956 - Les Collégiennes

1956 - Mannequins de Paris

1957 - Casino de Paris

1957 - Les Femmes sont marrantes

1958 - Arrêtez le massacre André

1958 - Taxi, roulotte et corrida

1959 - Le Bossu

1960 - Le Capitan

1961 - Le Miracle des loups

1962 - Les Mystères de Paris

1963 - Méfiez-vous mesdames !

1963 - O.S.S. 117 se déchaîne

1964 - Banco à Bangkok pour O.S.S. 117

1964 - Fantômas

1965 - Fantômas se déchaîne

1965 - Furia à Bahia pour O.S.S. 117

1966 - Fantômas contre Scotland Yard

1967 - Pas de roses pour O.S.S. 117

1968 - Sous le signe de Monte-Cristo

1973 - A nous quatre, Cardinal !

1973 - Quatre Charlots mousquetaires

1977 - Ca fait tilt

DISTRIBUTION

Jean Marais (Joseph Balsamo)

Udo Kier (Gilbert)

Doris Kunstmann (Andrée de Taverney) - voix française : Michelle Bardollet

Louise Marleau (Comtesse du Barry)

Olimpia Carlisi (Lorenza)

Bernard Alane (Philippe de Taverney)

Henri Guisol (Baron de Taverney)

Léonce Corne (Althotas)

Jacques Bernard (Le Dauphin)

Gabriel Cattand (cardinal de Rohan)

Guy Tréjean (Louis XV)

Francis Claude (Maréchal de Richelieu)

Henri-Jacques Huet (Jean du Barry)

Patricia Lesieur (Marie-Antoinette)

François Maistre (Sartines)

Nicole Maurey (Mme de Gramont)

Claude Amazan (Zamore)

Olivier Hussenot (Jean-Jacques Rousseau)

Gérard Berner (Marat)

Guy Delorme (Sanchez)

FICHE TECHNIQUE

Réalisation : André Hunebelle

Adaptation et dialogue : Pierre Nivollet, d'après les romans d'Alexandre Dumas

Scénario : Richard Genée, Pierre Nivollet, Friedrich Zell

Directeur de production : Maurice Gilli

Administrateur de la production : Georges Gillet

Secrétaire de production : Nicole Guérin

Script-girl : Claude Vériat

Régisseur général : Gilles Jolly

Régisseur-adjoint : Jean-Claude Robert

Musique : Hubert Rostaing, Hans Possega

Directeur de la photographie : Claude Robin

Caméra : René Gussart

Premier assistant-opérateur : Jean Barrault

Premier assistant-réalisateur : Paul Planchon

Second assistant-réalisateur : Emmanuel Fonlladosa

Perchman : Christian Larouette

Ingénieur du son : Roger Veyriat

Mixage : Pierre Guilbert

Bruitages : Louis Devalize

Supervision du Montage : Colette Lambert

Montage : Joël Garanger, Martine Laplaine, Eva Maria Tittes

Création des décors : Max Douy

Assistant aux décors : Serge Douy

Accessoires : André Boudemil

Conception des costumes : Mireille Leydet

Chef costumière : Georgette Fillon

Costumes : Marie Gromstreff

Assistant-costumière : Jacqueline Serres

Habilleuse : Jeanne Bourdeau

Chef-maquilleuse : Nadine Fraigneau

Posticheur-coiffeur : Jacques Adam

Combats et cascades : Claude Carliez

Cascadeurs : Antoine Baud, Guy Delorme, Lionel Vitrant, Michel Berreur,

Coproduction : ORTF, Technisonor, TSR (suisse romande), RTBF (Belgique), Tele-Munchen (Allemagne) et Radio-Canada (1973)