Par Christophe Dordain

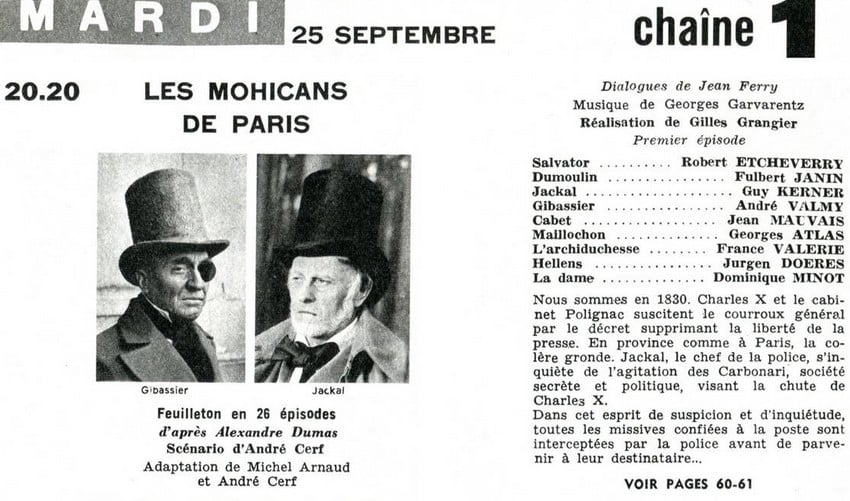

"Les Mohicans de Paris" avec Robert Etcheverry est un vrai feuilleton d'aventures où foisonnent bagarres, poursuites et intrigues sentimentales. Ainsi, l'action se situe-t-elle en 1830 à un moment, où, se trame un complot contre le Roi Charles X...

PRESENTATION

L'histoire telle qu'on l'aime

"Les Mohicans de Paris" est donc un feuilleton historique tiré d'un roman de Alexandre Dumas fractionné en deux époques. Il faut alors souligner que sa publication débuta en 1854. Par la suite, elle s'étendit sur plusieurs années. Ainsi, Alexandre Dumas avait-il voulu y peindre une époque qu'il avait bien connue. En effet, celle de la Restauration. Plus précisément surtout celle de la fin du règne de Charles X (1824/1830).

Dumas y décrit les aventures du jeune aristocrate bonapartiste Salvator. Mais, celui-ci est membre de la société secrète des Carbonari. Elle tente de faire évader l'aiglon réfugié à Schönbrunn. Toutefois, Salvator a fort à faire avec Jackal, le chef de la sûreté. Mais aussi avec son adjoint, l'infâme Gibassier. Heureusement Hortense Fréval, la belle actrice du théâtre de la Porte-Saint-Martin est là pour l'aider dans sa périlleuse aventure.

Le titre de ce feuilleton français est typique de la qualité des programmes produits à l'époque. Ainsi, "Les Mohicans de Paris" fait-il ouvertement la référence à un ouvrage qui aura beaucoup influencé les écrivains français de l'époque : Le Dernier des Mohicans de Feminore Cooper. Voilà pourquoi, le héros dépeint par Alexandre Dumas est-il un mélange d'Oeil de Faucon et de Uncas. Quant à Jackal, il n'est pas, lui, sans rappeler un certain Vidocq. Notamment par son art à suivre les pistes ainsi que sa sagacité à déchiffrer les indices.

Une réussite du petit écran

Pour l'adaptation au petit écran, au début des années 70, la production a fait appel à André Cerf. Il est alors scénariste reconnu dans le monde du cinéma. Ancien assistant de René Clair, Jean Renoir et de Marcel Lherbier, il était devenu réalisateur à partir de 1950. A propos de son travail, Cerf déclarait dans le magazine Télérama (n° 1236, en date du 22 septembre 1973) : "qu'on peut violer l'Histoire à condition de lui donner un enfant. Pourquoi ne pas donner des enfants à Dumas ?". Car il avait supprimé de nombreux personnages du roman de Dumas. Mais aussi parce qu'il avait ajouté celui de Hortense Fréval (joué par Danielle Volle).

Derrière la caméra, on retrouvait un vieux routier du cinéma français, Gilles Grangier. Effectivement, ce dernier aura su donner beaucoup de rythme à cette histoire tout en permettant aux acteurs de laisser libre cours à leur tempérament. Or, Gilles Grangier avait déjà travaillé pour la télévision au début des années 70 en adaptant le roman de Walter Scott pour le feuilleton "Quentin Durward" (avec Amadeus August en 1971).

Une série plébiscitée

"Les Mohicans de Paris" reçut un fort bel accueil de la part du public français ainsi que de la critique. L'exemple qui suit le confirme par l'entremise de l'avis exprimé par Georges Hilleret dans le numéro 702 de Télé 7 Jours en date du 06 octobre 1973 :

Un choix surprenant ?

"Evidemment, on est, au départ, un peu dérouté de retrouver Arpad-le-Tzigane traqué par des policier sortis de Vidocq parce qu'il aide, sous Charles X, à organiser l'insurrection républicaine de 1830 dans le but (occulte) de rendre à l'Aiglon le trône de Napoléon. La confusion, toutefois, ne dure pas. Robert Etcheverry-Salvator, conserve, certes sa moustache, et sa fougue cavalière de Robin des Bois du Danube; mais il prend très vite soin de vêtir très vite des tenues bien parisiennes clairement contemporaines du ministre Polignac."

Un rythme soutenu

"Sur les talons de ce jeune homme infatigable, nous courons, sans reprendre haleine, du boudoir de l'émouvante Danièle Volle-Hortense, aux rues des Halles; des coulisses du théâtre de la Porte Saint-Martin aux noires antichambres d'argousins sans conscience; d'estaminets pleins de pénombre aux bureaux à dorures de ministres tout poncés de douloureux machiavélisme. Bref, tout y est : le héros, jeune et généreux, la belle actrice à l'âme pure, le vieux soldat au coeur fidèle, le bon peuple, la révolution-espérance, le pouvoir abusif et ses soutiens retors, les douteux combats au couteau et les nobles duels à l'épée, les coups de poing, les coups de coeur et -même ! - les mauvais coups de la police parallèle. Interprété par des comédiens qui, manifestement, prennent et nous donnent beaucoup de plaisir à jouer dans de si seyants costumes, des personnages aussi contrastés, cette nouvelle série est du seul véritable auteur de feuilleton que l'art du petit écran ait, pour l'instant, révélé dans nôtre pays : celui des "Trois Mousquetaires", des "Compagnons de Jéhu", de "La Dame de Monsoreau"... Que la télévision était belle sous Alexandre Dumas !"

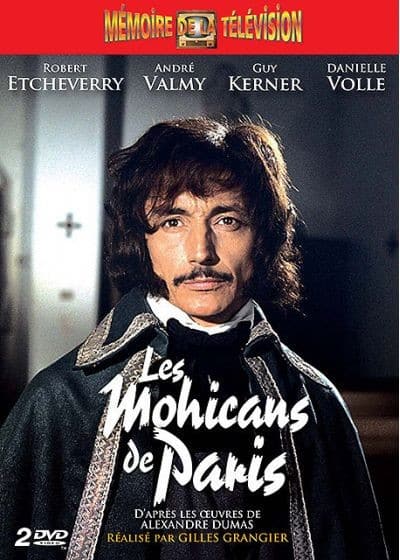

ROBERT ETCHEVERRY

Robert Etcheverry nous a quittés le 21 novembre 2007, à Paris, à l’âge de 70 ans. Il faisait partie de ce type de comédiens solides comme Sylvain Joubert, très populaires au cinéma, mais surtout dans des séries historiques.

Un comédien populaire au sens noble du terme

Robert Etcheverry était né en 1937 à Colombes (Hauts-de-Seine) dans une famille originaire du pays basque, il était passé par le Cours Simon avant d’être admis au Conservatoire. Ainsi peut-on se souvenir de lui, et de sa silhouette osseuse, dans "Gorri le Diable", un feuilleton datant de 1968, lancé par Jacques Celhay, Roland-Marie Arla et Jean Faurez, où il campait un contrebandier du XIXème siècle entre la France et l’Espagne.

Toutefois, c'est en 1967, qu'il connaît pour la première fois une grande popularité avec le feuilleton "Le Chevalier Tempête", dans le rôle de François Recci, qui avec son fidèle Guillot (Jacques Balutin) lutte contre l'Espagne en 1630 : "...Robert Etcheverry s'y révélait excellent cavalier et bon bretteur et prouvait qu'il était capable de jouer d'autres personnages que les jeunes premiers romantiques dans lesquels la télévision l'avait cantonné jusqu'alors. Le rôle du fougueux et bondissant Chevalier Tempête lui permit d'ailleurs d'entamer une carrière de héros de feuilletons historiques..." (Jacques Baudou et Jean-Jacques Schléret, Les feuilletons historiques à la télévision française, Huitième art, 1992).

Star du petit écran avant tout

Au début des années 70, il campe également Salvador dans l'adaptation d'un feuilleton en deux époques d'Alexandre Dumas. Tout d'abord, "Les Mohicans de Paris" (sous la direction de Gilles Grangier en 1973). Puis, sa suite, "Salvator et Les Mohicans de Paris" (sous la direction de Bernard Borderie cette fois en 1975). Le cinéma, lui, ne l’aura que très peu employé, souvent dans des rôles de militaires dignes et à grande prestance.

Notons enfin que la télévision, une fois de plus, lui donnera l'opportunité de participer à deux nouveaux feuilletons qui ont marqué l'histoire du petit écran hexagonal : "Fachoda" en 1978 et "L’Aéropostale, courrier du ciel" en 1980.

(Sources consultées : dépêche AFP de novembre 2007 / IMDB / Wikipédia.fr pour la filmographie).

FILMOGRAPHIE

Au cinéma

1961 - La fille du torrent (Hans Herwig)

1964 - La corde au cou / La Loutre (Joseph Lisbona)

1971 - La Révélation (Alain Lavalle)

1975 - Arpad - Zwei Teufelskerle räumen auf (Alfredo Medori)

1979 - La légion saute sur Kolwezi (Raoul Coutard)

1982 - L’honneur d’un capitaine (Pierre Schoendoerffer)

1983 - S.A.S à San Salvador (Raoul Coutard)

1986 - Châteauroux district (Philippe Charigot)

1989 - Au cœur de la nuit (Patrick Sagnelonge, CM)

A la télévision

1961 - Le rouge et le noir (Pierre Cardinal)

1963 - L’inspecteur Leclerc enquête : La chasse (Claude Barma)

1964 - Pierrot des alouettes (Henri Spade)

1967 - Le Golem (Jean Kerchbron)

1967 - Le chevalier tempête (Yannick Andréi)

1968 - Provinces : Flamenca - Languedoc (Abder Isker)

1968 - Gorri le diable (Pierre Neurisse & Jean Goulmain)

1969 - Agence intérim : Dompteur

1970 - Isabelle (Jean-Paul Roux)

1972 - Les fossés de Vincennes (Pierre Cardinal)

1972 - Les évasions célèbres : Le comte de La Valette (Jean-Pierre Decourt)

1972 - Poly en Espagne (Claude Boissol)

1973 - Arpad le tzigane (Guy Saguez, Christian-Jacque & Frank Guthke)

1973 - Les Mohicans de Paris (Gilles Grangier)

1974 - Le deuil sied à Électre (Maurice Cazeneuve)

1975 - Salvator et les Mohicans de Paris (Bernard Borderie)

1977 - Fachoda (Roger Kahane)

1979 - Charles Clément, canut de Lyon (Roger Kahane)

1980 - L’aéropostale, courrier du ciel (Gilles Grangier)

1981 - La vie des autres : Christophe (Gilles Legrand)

1984 - Les ferrailleurs des Lilas (Jean-Paul Sassy)

1986 - Julien Fontanes, magistrat : Jamais rien à Coudoeuvre (Roger Kahane)

1988 - La chaîne (Claude Faraldo)

1989 - Commissaire Moulin : Corvée de bois (Paul Planchon)

GILLES GRANGIER

Une pointure du cinéma

Disparu en 1996 à Suresnes, Gilles Grangier fut tout d'abord figurant, ensuite régisseur, puis assistant avant de réaliser son premier film en 1942 : "Adémaï, Bandit d'Honneur". Ainsi, pendant les trente années qui ont suivi, il aura développé un solide métier d'artisan du 7ème art avec près d'une cinquantaine de films à son actif. Il a notamment dirigé à douze reprises Jean Gabin. Par exemple, c'est Grangier qui filmera le choc au sommet que fut "L'Age Ingrat" (1964) qui mettait en vedette Fernandel et Jean Gabin. Il faut alors souligner le fait que ce film fut produit par leur société de production nouvellement créée : la GAFER.

Une nouvelle carrière à la télévision

A la fin des années 1960, Gilles Grangier ne pouvait donc plus faire face à l'ascension du cinéma de la Nouvelle-Vague. Aussi, il trouve alors dans la télévision (à l'instar de Bernard Borderie et de André Hunebelle) la possibilité d'une nouvelle carrière en tournant des feuilletons pour le petit écran. Puis, contacté par la société de production Maintenon Films pour "Quentin Durward", il parvint à en convaincre les responsables de lui accorder trois mois de tournage. Plus un mois en studios. Le tout pour mettre en boîte les 7 épisodes de 55 minutes.

Toutefois, devant travailler avec le jeune Amadeus August (imposé par Tele München dans le cadre de la co-production), Gilles Grangier l'aura entouré de comédiens chevronnés. On citera notamment Michel Vitold, William Sabatier, Philippe Avron, André Valmy et l'incontournable Robert Party dans le rôle de Campo Basso. Grangier sut également profiter du concours d'une solide équipe de cascadeurs. En effet, elle était dirigée par le maître Claude Carliez afin de mettre en scène de nombreux duels et affrontements qui parsèment les 7 épisodes.

Ce premier essai télévisuel sera donc jugé suffisamment satisfaisant pour que Gilles Grangier accepte de tourner un nouveau feuilleton. Ainsi, ce sera "Les Mohicans de Paris" avec Robert Etcheverry qui sera diffusé du 25 septembre au 30 octobre 1973 sur la 1ère chaîne de l'ORTF. Enfin, Gilles Grangier retrouvera une nouvelle et dernière fois Robert Etcheverry pour le feuilleton "L’Aéropostale, Courrier du Ciel" en 1980.

DISTRIBUTION

Robert Etcheverry (Salvator), Guy Kerner (Jackal), André Valmy (Gibassier), Jean Mauvais (Cabet), Danielle Volle (Hortense), Sylvain Levignac (Jean Taureau), René Lefèvre (Plantard), Michel Fortin (Koechlin), Fulbert Janin (Dumoulin), Julia Dacourt (Chante-Lilas), Bernard Dhéran (Loredan de Valgeneuse), Robert Vattier (Barrateau), Jean-Marie Robain (Le comte), Roland Giraud (Georges), Michel Robin (Barthélémy).

FICHE TECHNIQUE

Réalisation : Gilles Grangier

Scénario : André Cerf, d'après le roman d'Alexandre Dumas

Adaptation : Michel Arnaud, André Cerf

Dialogues : Jean Ferry

Directeur de production : Paul Billiet

Secrétaire de production : Sylvie Pasquet

Administrateur : Philippe Lagache

Directeur de la photographie : Roger Duculot

Montage : Madeleine Bibollet

Assistante au montage : Martine Laplaine

Décors : Danièle Lacouture

Musique : Georges Garvarentz

Costumes : Syvlie de Segonzac

1er assistant-réalisateur : Yves Ellena

2ème assistant-réalisateur : Fabrice Cazeneuve

Régisseur d'extérieurs : Georges Combes

Script-girls : Annie Maurel, Christiane Bertin

Ingénieur du son : Gérard de Lagarde

Combats et cascades réglés par : Claude Carliez

Cascadeurs : Sylvain Levignac, Daniel Vérité

Cameraman : Robert Schneider

Assistant-cameraman : Philippe Simon

Perchman : Jean Laboureur

Bruiteur : Roland Wald

Maquillage : Thérèse Sartori

Assistante au maquillage : Carmen Cusumano

Coiffures : Daniel Mourgues

Postiches : Huguette Lavalette

Habilleuse : Sylvie Combes

Accessoiriste : Christian Wheeler

Mixages : Studios Marignan

Production et distribution : Gaumont, Télécip, O.R.T.F., Maintenon Films (1972)