Par Thierry Le Peut

Au début de l'année 2024, nous avions lancé un premier cycle de trois dossiers consacré aux flics dans les séries policières américaines des années 70. En cette période de rentrée, trois nouveaux dossiers vous sont désormais proposés dont celui-ci. Ce dernier insiste donc et avant tout sur ces flics sortant de l'ordinaire, anticonformistes par nature. Ces flics qui ont irrigué de leurs exploits la télévision américaine des années 70.

LES TROIS PREMIERS DOSSIERS PROPOSES EN 2024 :

Flics des années 70 à la télévision américaine : introduction.

Histoires de flics à la télévision américaine des années 70.

Flics classiques et flics à gimmicks à la télévision américaine.

BARETTA

Toma était son ancêtre

En 1973, déjà, un policier très proche de Serpico, Dave Toma, avait vu le jour sous l'impulsion du producteur Roy Huggins. Celui-ci avait derrière lui une carrière très chargée. En effet, il avait travaillé sur des séries de premier plan comme "Le Fugitif" et "Les Incorruptibles". Né en 1914, Huggins avait commencé comme écrivain, créant en 1946 le personnage de Stu Bailey. C'était un détective privé qui devint le héros d'une série policière, "77 Sunset Strip", diffusée sur ABC de 1958 à 1964.

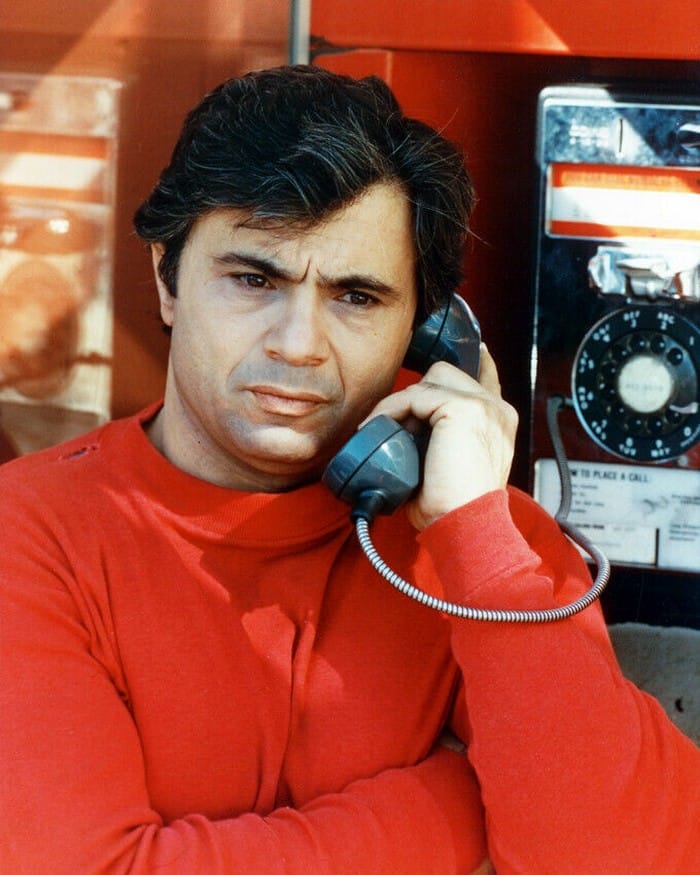

La série "Toma" mettait donc en scène un flic de Newark, dans le New Jersey. Un flic enquêtant sous couverture comme plus tard "Serpico" ou le "Sergent Anderson", inspiré également d'un personnage réel. Lorsque, à l'issue des 22 épisodes de la première saison, l'acteur Tony Musante décida d'abandonner le rôle, Huggins et son jeune producteur Stephen J. Cannell retravaillèrent le personnage. Ainsi, en firent-ils le héros d'une nouvelle série intitulée "Baretta", avec Robert Blake dans le rôle-titre.

Place à Baretta

Diffusée sur ABC de 1975 à 1978, "Baretta" développe un nouveau type de flic peu conventionnel, grande gueule et individualiste, adapté paraît-il à la personnalité de son interprète, dont la mauvaise humeur sur les plateaux est devenue légendaire. En 80 épisodes, la série a imposé un personnage qui fera ensuite recette dans les années quatre-vingt, notamment sous la plume de Stephen J. Cannell qui, des "Têtes Brûlées" en 1976 au "Rebelle" en 1992, a toujours aimé les fortes têtes en rébellion contre l'autorité officielle.

Basée en Californie et non plus dans le New Jersey, la série "Baretta" a aussi son petit gimmick, en l'occurrence un perroquet blanc prénommé Fred, compagnon du héros, lequel vit dans un hôtel minable près du commissariat du 53ème district, tenu par Billy Truman. Solitaire et bagarreur, Baretta est également un adepte du déguisement, une caractéristique qui restera aussi une constante de Stephen J. Cannell (de l'Eddy Turner de "Timide et sans complexes" au Sonny Spoon de la série du même nom, en passant par le Futé d'"Agence Tous Risques").

Durant son service au 53ème district, il sera perpétuellement en butte à l'hostilité de ses deux patrons successifs, l'inspecteur Shiller (incarné par Dana Elcar, qui délaissera son rôle pour jouer un personnage similaire face à Robert Conrad dans "Les Têtes Brûlées") et le sergent Hal Brubaker (Edward Grover).

LA NOUVELLE EQUIPE

ils furent des précurseurs

On aurait tort de croire cependant que les Baretta et autres Serpico ont été les premiers à remettre en question le look conventionnel du policier au complet veston. Dès 1968, Aaron Spelling, déjà producteur confirmé passé maître dans l'art de s'adapter à l'air du temps, initiait pour ABC un programme fondé sur une vision originale du travail de la police.

En effet, les héros de "La Nouvelle équipe" étaient un groupe de jeunes policiers enquêtant eux aussi sous couverture, et arboraient qui des jeans à pattes d'éph', qui une coiffure afro aujourd'hui un peu vieillie mais symbole d'une époque où la présence d'un acteur noir dans le team vedette d'une série était devenue quasiment incontournable. C'est Clarence Williams III qui campe ici le personnage de Lincoln Hayes, « l'un des treize enfants d'une famille du quartier noir de Watts », écrit Jean-Jacques Jelot-Blanc (8), « arrêté à la suite d'une révolte et qui se rachetait ainsi aux yeux de la loi, par des missions quasi suicidaires. »

Une série reflet de son époque

Comme "L'Homme de fer", mais dans un style résolument plus « branché », "La Nouvelle équipe" s'intéresse à des faits de société et entend accompagner l'évolution des mentalités américaines, alors en pleine contestation. Le team vedette ratisse d'ailleurs très large, associant à l'enfant du ghetto noir un fils d'aristocrates et la fille d'une prostituée, préfigurant le cocktail détonant d'Amicalement Vôtre, le tout chaperonné par un policier chevronné.

Présentée en 1971 sur la deuxième chaîne de l'ORTF, la série est ainsi décrite par François Julien : « Trois jeunes 'délinquants' arrêtés pour des délits mineurs (vol de voiture, émeute, vagabondage) sont en période de probation. Pour les en sortir, le capitaine Adam Greer leur propose de former une brigade spéciale chargée d'infiltrer la pègre californienne où leur look 'hippy' serait le meilleur des laissez-passer. Et les pseudo-babas de se transformer en taupes pour la police de Los Angeles... » (9)

Réactualisée en 1987 par Stephen J. Cannell sous le titre "21 Jump Street", la série s'inspirait encore une fois de l'expérience d'un authentique policier, Bud Ruskin, qui fit partie dans les années cinquante d'une équipe de jeunes officiers travaillant sous couverture pour le bureau des narcotiques de Los Angeles. Conçue pour accrocher le public jeune, susceptible de s'identifier facilement à ses vedettes hétéroclites, "La Nouvelle équipe" dura cinq ans et 124 épisodes. Bien plus tard, on retrouvera l'actrice Peggy Lipton, qui jouait Julie Barnes, dans la série-soap "Twin Peaks", où elle sera Norma Jennings. Dernier détail notable : le générique de la série fut composé par le jazzman Earle Hagen, qui signera plus tard le thème musical de "Mike Hammer", « Harlem Nocturne ».

STARSKY ET HUTCH

Le concept

Deux ans après l'arrêt de cette série novatrice, Spelling récidive en lançant un duo de flics eux aussi dans la mouvance pré-grunge de ces années-là. Portant pattes d'éph' et blousons, "Starsky et Hutch" débarquent le 30 avril 1975 sur ABC, avec laquelle Spelling et son complice Leonard Goldberg sont en partenariat.

Le téléfilm-pilote, réalisé par Barry Shear, impose une esthétique humide et crasseuse proche de celle de "Kojak" et de "Serpico", et pose comme il se doit les bases de la série. Huggy l'informateur, bien que présent, n'a pas encore l'importance qu'il prendra par la suite et le Capitaine Dobey n’a pas encore les traits de Bernie Hamilton : tous deux cependant vont bientôt multiplier par deux la part des acteurs noirs dans une série télé et acquérir une notoriété qui, en France au moins, perdure jusqu'à nos jours.

La voiture est aussi une vedette

C'est William Blinn, plus tard à l'origine des concepts de "Hunter" (avec James Franciscus et Linda Evans, pas celui de 1984) et de "Fame" ainsi que de l'adaptation télé du "Racines" d'Alex Haley, qui définit les personnages des deux policiers. Le concept n'est pas si novateur, mais la Ford Torino 1974 de Starsky connaîtra une gloire inédite pour un véhicule de série télé, déclinée sous forme de posters et de jouets que s'arracheront les fans. C'est d'ailleurs sur elle que s'ouvre chaque épisode, introduit au début par une musique envoûtante de Lalo Schifrin (malheureusement remplacée en France par une chanson sirupeuse composée par Shuki Levy, mais que l'on pouvait encore entendre à la fin de certains épisodes de la première saison).

Une première saison de très grande qualité

Déclinée en série régulière à partir de septembre 1975, "Starsky et Hutch" reprend l'aspect glauque de la Ville pour développer des histoires très vite jugées trop violentes. Les scenarii de la première saison, dus à des collaborateurs habitués aux séries, comme Fred Freiberger, David P. Harmon ou Michael Fisher, et à de futurs producteurs de premier plan comme Michael Mann, qui signe trois épisodes, sont souvent de qualité. Mais, ils eurent le malheur de heurter les associations de parents et de professeurs qui incriminèrent sa mauvaise influence sur le jeune public. En effet, ce dernier était attiré par le côté gadget de la Torino et le look très branché des deux policiers. Du coup, les producteurs furent sommés de montrer moins de violence. Aussi, orientèrent-ils les histoires vers plus de romantisme, ou de sentimentalisme, ce qui enleva à la série une part de son identité.

Une série à la dérive ?

Reconvertis en joyeux lurons engagés dans des histoires de culte vaudou, de sectes sataniques et de vampirisme, de plus en plus déguisés au fil des épisodes (en coiffeurs, en chauffeurs de taxis, en acteurs de western...), expédiés même sous des cieux plus ensoleillés dans l'épisode « Des créatures de rêve » ou en croisière dans « Une croisière mouvementée », les deux flics conservent leur dynamisme. Toutefois, ils perdent peu à peu leur crédibilité. Toujours distrayants mais moins intéressants, ils vivront tout de même pas loin de cent histoires différentes en quatre années d'existence. Enfin, ils tireront leur révérence, en partie à cause d'une sclérose scénaristique, en partie aussi parce que les acteurs, Paul Michael Glaser surtout, finirent par se lasser de leur rôle.

Pour conclure

N'en déplaise à ses détracteurs, "Starsky et Hutch" reste un programme agréable. De surcroît, le tandem vedette influencera plus tard "Deux flics à Miami", bien sûr. Mais aussi des séries plus réalistes comme "Cagney et Lacey", qui transpose au féminin le concept du duo.

Anticonformistes comme "Baretta", mais dotés d'une personnalité moins agressive, les détectives ouvriront aussi la voie à des séries plus fantaisistes. Par exemple, "L'Agence Tous Risques" dans les années 80. On pourra aussi penser aux "Drôles de Dames", où la série policière croise la série d'aventure dans un climat souvent proche de la bande dessinée.

NOTES

1. M. Winckler in Les Séries télé, coll. "Guide Totem", Larousse, 1999, p.357.

2. V. Denize in Les grandes séries américaines des origines à 1970, Huitième Art, 1994, p. 174.

3. Lire les quelques lignes de J. Baudou sur la série dans Les séries télévisées américaines, op.cit., pp. 61-62, et l'opinion de R. Meyers dans TV Detectives, A.S. Barnes, San Diego, 1981.

4. J.-J. Schléret in Les grandes séries américaines des origines à 1970, op.cit., p. 37.

5. Déclaration tirée de Photoplay film monthly, 1974, citée par P. Setbon in Telly Savalas, Pac, 1978, p. 53.

6. David Buxton, De Bonanza à Miami Vice, Formes et idéologie dans les séries télévisées, Ed. de l'Espace Européen, 1991, pp. 158-165.

7. Cité par J. Baudou in Génération Séries, n°11, automne 1994, p. 46.

8. J.-J. Jelot-Blanc, Black Stars, Pac, 1985, p. 52.

9. F. Julien dans le livret d'accompagnement du CD Le Compact des séries américaines vol. 3, TV Records.

10. J. Baudou, op.cit., p. 69. 11. Cité par J.-J. Jelot-Blanc dans Télé Feuilletons, Ramsay, 1993, p. 496.

12. Certaines de ces informations proviennent de l'article de Wilfrid Tiedtke, "Columbo : une énigme !", publié dans Ciné News.

13. D'après John Javna et Max Allan Collins, The Best of Crime and Detective TV, Harmony Books, 1988, cité par J. Baudou in Les séries télévisées américaines, op.cit., p. 70.

UNIVERS ETENDUS

Afin de prolonger votre plaisir, voici une liste des séries policières des années 70. Celles qui ont été développées par la Rédaction du Magazine des Séries. Bonne lecture !

"Banacek" avec George Peppard.

"Cannon" avec Williams Conrad.

"Columbo" avec Peter Falk.

"Hec Ramsey" avec Richard Boone.

"Kojak" avec Telly Savalas.

"Les Rues de San Francisco" avec Karl Malden, Michael Douglas.

"McCoy" avec Tony Curtis.

"Mannix" avec Mike Connors, Gail Fisher.

"Sam Cade" avec Glenn Ford, Edgar Buchanan, Taylor Larcher.

"Section Contre-Enquête" avec Robert Stack, Jo-Ann Harris, Shelley Novack.

"Section 4" avec Steve Forrest, Robert Urich.

"Serpico" avec David Birney.

"Shaft" avec Richard Roundtree.

"Starsky et Hutch" avec David Soul, Paul Michael Glaser.