Par Christophe Dordain

La série "L'homme d'Amsterdam" met donc en vedette Pierre Vermeer. Ce dernier, veuf, la cinquantaine alerte, est archéologue. Sa fille, Helen est une charmante hôtesse de l'air. Ils vivent ensemble dans un moulin près d'Amsterdam. Tous deux sont férus d'énigmes policières. Aussi, assistent-ils souvent aux enquêtes menées par le commissaire de police, Jan, frère de Pierre, ce qui parfois les conduit à voyager dans le monde.

PRESENTATION

Une série policière et d'action ayant pour toile de fond la ville d'Amsterdam ? Voila qui n'était pas une franche et grande nouveauté quand débarquait "L'homme d'Amsterdam", en avril 1976, sur TF1. En effet, déjà le 14 juillet 1975, les téléspectateurs français avaient pu profiter, et se réjouir, face aux aventures du Commissaire Van der Valk. Le tout dans la série éponyme produite par Thames Television et interprétée par Barry Foster. Mais, au fond, la principale difficulté pour Pierre Vaneck, héros d'une nouvelle série après "Aux frontières du possible" diffusée entre 1971 et 1974, était de prendre la lourde succession de "Baretta" avec Robert Blake. Une série qu'avait programmée TF1 dans la même case horaire. C'était, en l'occurrence, le jeudi soir à 20h30.

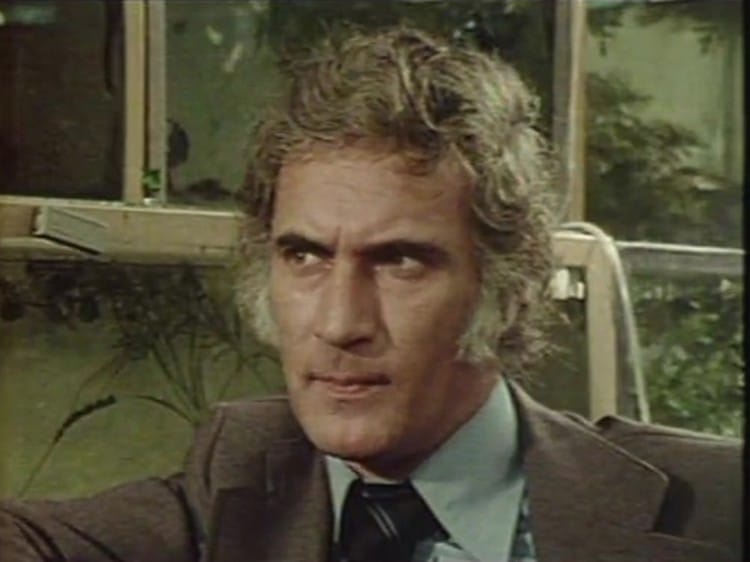

Pierre Vaneck, portant ici une barbe de baroudeur, campait avec son talent habituel cet aventurier d'un genre un peu particulier. Qui est Pierre Vermeer ou plutôt Pieter Vermeer dans cette co-production franco-hollandaise ? Il n'est pas peintre, mais archéologue de formation. La cinquantaine athlétique, il est le père d'une charmante hôtesse de l'air. Avec celle-ci, il habite un moulin typique des alentours de la ville d'Amsterdam.

Action, aventure et une pointe d'exotisme, tel était donc le menu proposé aux téléspectateurs au moment de la première diffusion de "L'homme d'Amsterdam". Une série où, parfois, l'intrigue policière passait au second plan et servait de prétexte à une vaste opération de publicité touristique. Tant il est vrai que la série a pu bénéficier de l'appui de nombreuses compagnies aériennes pendant le tournage des 6 épisodes. Observons, que cela n'était pas une première. En effet, un autre homme célèbre du petit écran, Robert Conrad dans "L'homme de Vienne", en 1972, avait, lui aussi, très largement profité du soutien actif de la compagnie américaine Pan Am.

Toutefois, et malheureusement, bien que les moyens déployés aient été à la hauteur, le principal défaut de "L'homme d'Amsterdam" résidait dans une réalisation manquant de souffle. Pourtant, la coproduction franco-hollandaise avait sollicité les bons offices de Victor Vicas. Ce dernier avait déjà travaillé avec Pierre Vaneck pour "Aux frontières du possible". De surcroît, Vicas avait également déjà mis en boîte les trois premières saisons des "Brigades du Tigre". En résumé, en matière de rythme et d'action, ce téléaste connaissait son affaire. Voila pourquoi, "L'homme d'Amsterdam" n'aura finalement pas laissé un souvenir impérissable dans la mémoire des téléspectateurs français. Mais, rappelons qu'il était bien difficile de succéder à "Baretta". En effet, celui-ci avait bien plus impressionné le public français des années 70.

Il n'en demeure pas moins que "L'homme d'Amsterdam" aura quand même su trouver une certaine audience, voire une renommée certaine, si l'on en juge par les messages laissés sur différents forums consacrés aux anciennes séries télévisées. Cependant, revoir cette ancienne série relève désormais de la mission impossible puisqu'aucune édition en VHS ou en DVD n'existe. L'INA sera-t-il alors notre ultime recours ?

DISTRIBUTION

Pierre Vaneck (Pierre Vermeer), Josine Van Dalsum (Helen Vermeer), Maxime Hamel (Jan Vermeer - voix française : Pierre Santini), Albert Medina (Beretti), François Maistre (Max), Jean-Claude Dauphin (Jimmy Goldano).

PIERRE VANECK EST L'HOMME D'AMSTERDAM

Fils d'un officier belge, il passe sa jeunesse à Anvers avant de poursuivre des études médecine à Paris. Après quelques temps, il décide de s'inscrire aux Cours d'Art Dramatique de René Simon. Puis, ceux du Conservatoire dont notamment la classe de Henri Rollan.

En attendant de décrocher son premier rôle, il arrondi ses fins de mois en fabricant des courroies dans une usine. En parallèle, il conte des poèmes dans les cabarets le soir. Puis, Vaneck fait ses premières armes sur les planches. Ce sera au théâtre Saint-Martin en décrochant, en 1952, le rôle de Louis XIII, dans une nouvelle adaptation du livre de Alexandre Dumas Père, Les Trois Mousquetaires. Deux ans après, il joue pour la première fois au cinéma dans Marianne de ma jeunesse de Julien Duvivier. Enorme succès de ce film poétique.

Cette première apparition au 7ème art, fixe immédiatement son image de jeune premier romantique. Il va essayer, par la suite, de se débarrasser de cette image qui lui colle à la peau. Pour cela il enchaîne des participations avec Pierre Kast ("La morte saison des amours", en 1961, qu'il retrouvera également pour "Vacances portugaises" en 1963, et pour "Le soleil en face" en 1980) ou Carlos Vilardebo ("Les îles enchantées", 1966), qui remportent des succès d'estime. C'est pour cette raison qu'il acceptera des rôles rôles violents et exposés. Par exemple, celui dans "Pardonnez nos offenses" de Robert Hossein. Citons aussi "Celui qui doit mourir" de Jules Dassin, réalisé la même année (1956). Pour finir, on retiendra "Une balle dans le canon", de Michel Deville, sorti en 1958.

Malgré ses rôles dans des oeuvres connues et reconnues ("Les amours célèbres" de Michel Boisrond, "Paris brûle-t-il ?" de René Clément) et des collaborations avec des metteurs en scène célèbres, tel Jean Becker pour "Un nommé La Rocca", il prend peu à peu ses distances à l'égard du cinéma. Aussi, "Vent d'est" (Robert Enrico, 1993), "Furia" (Alexandre Aja, 2000), "Là-bas, mon pays" (Alexandre Arcady, 2000), "La science des rêves" (Michel Gondry, 2006) et "Deux jours à tuer" (Jean Becker, 2008) sont-elles ses dernières apparitions sur le grand écran.

A la télévision, il participe à l'émission "La caméra explore le temps" sous la direction de Stellio Lorenzi en 1968. Puis, à "Sarn" (toujours de Claude Santelli) en 1971. Hormis la série "Aux frontières du possible" diffusée entre 1971 et 1974, on a pu voir Pierre Vaneck dans "L'homme d'Amsterdam" en 1976 "Je tue il" de Pierre Boutron en 1980, "La fin du Marquisat d'Aurel" de Guy Lessertisseur (feuilleton 4 épisodes) en 1981, "Histoires extraordinaires" d'après Edgar Allan Poe en 1984 et "La Mafia" feuilleton italien de Sergio Silva en 1988.

Dans les années 90 et 2000, le grand public avait pu l'apprécier dans "Orages d'été, Avis de Tempête" de Jean Sagols, un feuilleton en 9 épisodes datant de 1992, "Les cœurs brûlés" réalisé par Jean Sagols en 1993, "Les grandes marées" toujours réalisé par Jean Sagols en 2001 et "Fabien Cosma" en 2002.

Pierre Vaneck nous a quittés le 31 janvier 2010.

LE REALISATEUR : VICTOR VICAS

Disparu en mars 1985, Victor Vicas aura connu une carrière cosmopolite. En effet, originaire de Russie, il est né à Berlin en 1918. Puis, Vicas a fait ses études en France débutant comme assistant-cameraman au cinéma dans les années 1930. Au moment, où, la guerre éclate, il est fait prisonnier. Toutefois, il parvient à s'évader et rejoint les Etats-Unis en 1940.

Après la Seconde Guerre mondiale, il travaille en Allemagne jusqu'en 1957, puis il tourne en France pour le cinéma "Je reviendrai à Kandara" avec Daniel Gélin et François Périer.

A la fin des années 1960, il se tourne vers la télévision. On lui doit "Aux frontières du possible" (13 épisodes de 55 minutes diffusés en 1971 et 1973 sur la 2ème chaîne de l'ORTF. Une série interprétée par Pierre Vaneck et Elga Andersen. Certains considèrent à raison qu'il s'agit là d'un ancêtre français de "X-Files"). On retiendra aussi "L'étrange Monsieur Duvallier" (6 épisodes de 55 minutes diffusés en 1979 sur TF1. Une serie avec Louis Velle et Sabine Azéma).

Entre-temps, Victor Vicas avait déployé toute son énergie et tout son talent visuel, entre 1973 et 1983. C'était pour illustrer les 36 aventures du Commissaire Valentin et de toute son équipe dans "Les Brigades du Tigre".

FICHE TECHNIQUE

Directeurs de la production : Dirk Jan Braat, Guy Lacourt, Yves Garneau

Producteur délégué exécutif : Joop H. Visch

Supervision de la post-production : Otto Krosshof

Assistants de production : Mieke Sikkel, Wim Konning, Riam Chai, Wee Rapaut, Jeff Bettens

Administratrice de production : Michèle Cagnard

Secrétaire de production : Danièle Lutin

Scénario : Ron Wunderink, Claude Cyrille

Adaptation et dialogues : Claude Cyrille

Musique : Pieter Verlinden

Promotion internationale : Jacques Dercourt, Joop H. Visch

Scriptes: Ellen Breithor, Christiane Bertin

Directeurs de la photographie : Ton Buné, Pierre Petit, Georges Barsky

Opérateurs caméra : Ben Tennigio, Niek Van Den Berg, Alain Thiollet, Gérard Petit, Christian Lacoste

Prises de vue sous-marines : Jos Van Haarlem

Assistante du réalisateur : Li Erben

Cadreur : Jacques Mironneau

Maquillage : Jeff Simons, Chantal Cabour

Habilleuse : Fransje Bannenberg, Michèle Feilleux

Accessoires : Hans Oosterhuis, George Mutjaers, Pierre Barbet

Générique : Rob Lhemann

Régie : Jan Andre, Klaus Klinke, Jean-Marc Laroche, Charles Goudou, Nady Chauviret, Alain Paroutaud, Wim Bergers, Fimio Kawamura

Supervision du montage : Robert Klinkert, Geneviève Vaury

Assistantes au montage : Catherine Deiller, Annick Surinach

Ingénieurs du son : Ad Rost, Wim Pel, Max Olivier, Gaoussou Coulibaly

Assistant prise de son : Guy Maillet

Montage du son : Ad Roest

Chefs électricien : Jan Blomsma, Paul Chapalain, Roger Guinet

Chefs machiniste : Martin Swinkels, Alfred Baudot

Mixage : Pierre Vuillemin

Production : TF1, Télécip, AVRO, Polyscope (1976)