Par Thierry Le Peut

Voici dans ce nouveau dossier, un aspect bien particulier du genre policier appliqué cette fois au "NBC Mystery Movie". Il s'agit donc de cette anthologie des années 70 qui aura connu un formidable succès notamment aux USA, mais aussi indirectement en France. En effet, beaucoup des séries qui y furent diffusées ont été largement reconnues par la critique télévisuelle.

Toutefois, il apparaît utile de rappeler que ces séries sont d'un type légèrement différent. Ainsi, se partageaient-elles l'antenne d'une semaine sur l'autre sous forme d'épisodes de 75, 90 voire 120 minutes. Leurs titres : "Columbo", "Madigan", "McMillan", "Un shérif à New York", "Columbo", "Banacek", "Hec Ramsey", etc. Leur particularité : elles étaient construites en général autour d'un acteur confirmé au talent reconnu ou reposaient entièrement sur un gimmick plus ou moins original.

UN SHERIF A NEW YORK

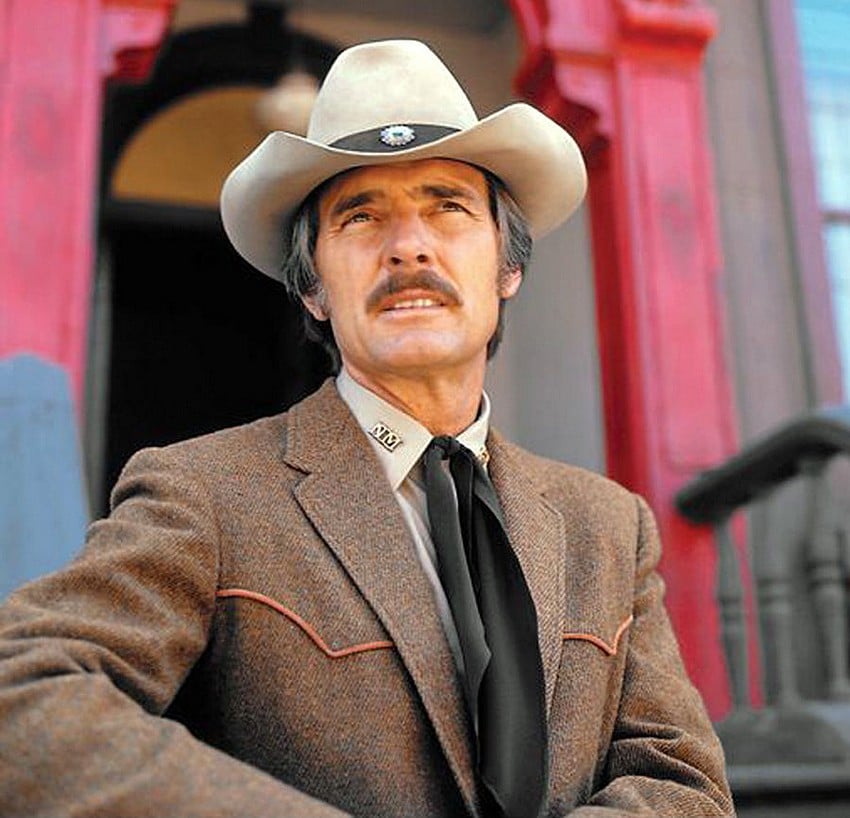

Produite à partir de 1970 par Glen A. Larson, qui s'était fait un nom en créant "Opération vol" avec Robert Wagner, "McCloud" est en fait la version télé du film de 1968 "Un shérif à New York", où Don Siegel dirigeait Clint Eastwood, trois ans avant "L'Inspecteur Harry". Comme dans le film, Dennis Weaver incarne un shérif « de la province », Sam McCloud, expédié à New York pour convoyer un témoin et qui sera ensuite affecté à la police de la « Grosse Pomme » afin d'apprendre les techniques d'investigation modernes.

Comme plus tard Dempsey dans "Mission casse-cou" et Sammo Law dans "Le Flic de Shanghai", le succès du personnage prolongera son séjour au-delà des quelques mois prévus au départ et "Un shérif à New York" restera finalement à l'antenne jusqu'en 1977, bouclant quelque 40 enquêtes où Dennis Weaver aura pour partenaires Terry Carter, le futur commandant en second de "Galactica" (une autre production Larson, en 1978), J.D. Cannon et Diana Muldaur (la femme de Gary Collins dans "Vivre libre", une courte série se déroulant en Afrique et diffusée en 1974 sur le même réseau).

EN PASSANT PAR MADRID CITY

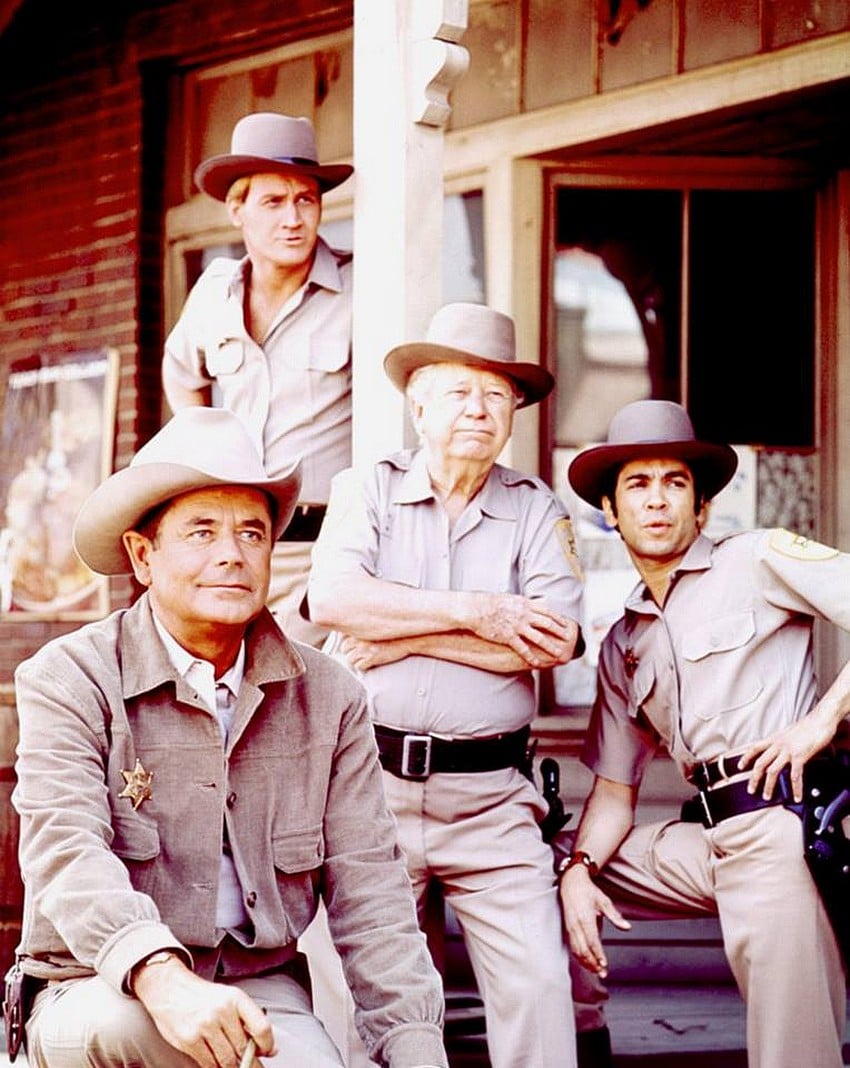

Puisqu'on en est aux flics cow-boys, citons en passant le "Sam Cade" produit par David Gerber en 1971-1972, avec Glenn Ford dans le rôle titre. Située à Madrid, une petite ville américaine, l'histoire est celle du shérif Sam Cade, qui résout les problèmes de ses paroissiens avec l'aide de son vieil assistant J. J. Pritchard et du jeune Arlo Pritchard.

"Sam Cade" est finalement une aventure familiale à double titre puisque Glenn Ford y côtoyait aussi son propre fils Peter. L'acteur conservera d'ailleurs un excellent souvenir de la série : « on me demandait d'interpréter au petit écran le personnage que j'étais dans la vie, et en plus on me payait pour cela », dira-t-il (11). Toutefois, l'aventure ne dura pas plus de 24 épisodes sur CBS, mais elle méritait au moins d'être citée !

COLUMBO

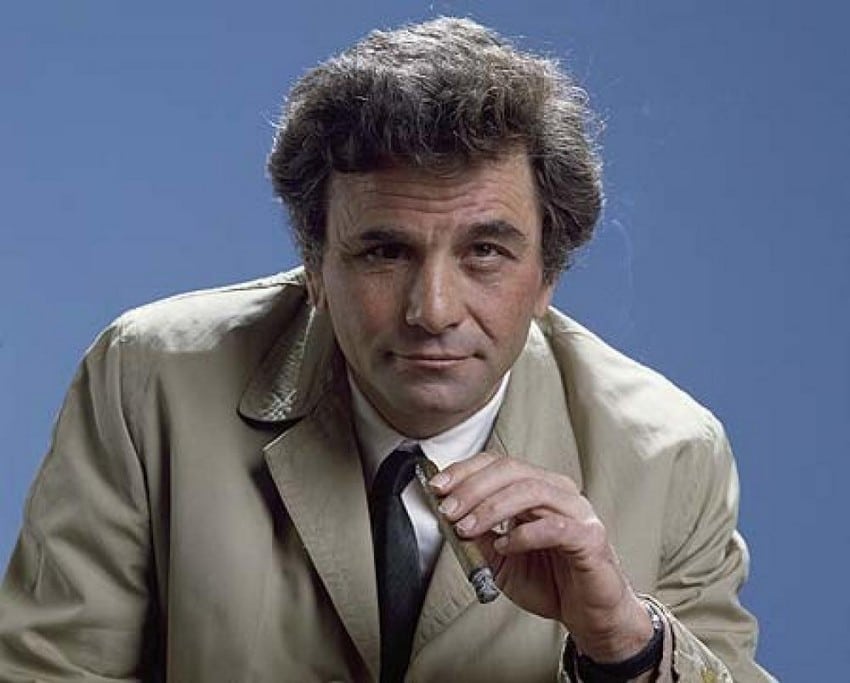

Pour prêter main forte à McCloud le mercredi soir, NBC eut l'idée de ressusciter deux autres policiers : le premier avait été le héros d'un téléfilm en 1968, le second celui d'un film de Don Siegel (encore lui) en 1968. L'un s'appelle Columbo, l'autre Madigan. Inutile de présenter "Columbo", qui fait encore aujourd'hui les beaux soirs de la télé française, l'acteur Peter Falk ayant repris son rôle fétiche douze ans après l'avoir abandonné, pour le réseau concurrent ABC.

Imaginé par Richard Levinson et William Link, deux jeunes écrivains qui se sont rencontrés à l'université, l'inspecteur à l'imperméable et à l'oeil de verre doit sa célébrité au talent de Peter Falk, bien sûr, mais aussi à quelques gimmicks dont les moindres ne sont pas sa vieille Peugeot 403, son chien appelé... le Chien et la fameuse Mme Columbo dont on entend parler sans arrêt mais qui n'apparaît jamais (sauf dans une série dérivée qui ne dura que treize épisodes en 1979 et fut très vite débaptisée pour escamoter la parenté avec le célèbre lieutenant qui, réflexion faite, était très bien avec une femme invisible).

Une genèse difficile

Au départ, il ne s'appelait pas Columbo mais Fisher et était le héros d'une nouvelle de Levinson et Link publiée dans le prestigieux "Alfred Hitchcock's Mystery Magazine" en mars 1960, sous le titre : « May I Come In ? » Puis il devint Columbo lorsque la chaîne NBC décida d'en faire une adaptation télé intitulée « Enough Rope », dans le cadre du "Chevy Mystery Show". Il prit alors les traits de Bert Freed, un acteur aujourd'hui oublié (mais qu'on peut revoir dans de nombreuses séries).

Ce n'est que sept ans plus tard que les compères géniteurs essaieront de tourner une nouvelle version, proposant alors le rôle à l'acteur chanteur Bing Crosby (le père de Mary Crosby, la femme qui tira sur J.R.) puis au comédien Lee J. Cobb, avant d'arrêter le choix sur Peter Falk. Columbo prit alors ses traits définitifs et devint le héros du téléfilm "Prescription Murder" (en français : "Inculpé de meurtre"), diffusé le 20 février 1968 sur NBC.

Il faudra donc encore trois ans pour que le personnage soit recyclé en héros de série afin d'être intégré à la soirée du "NBC Mystery Movie", ce qui sera chose faite avec la diffusion le 1er mars 1971 d'un second pilote, "Rançon pour un mort". La série "Columbo" est alors mise en chantier pour 45 épisodes jusqu'en 1977. En France, c'est ce second pilote qui présentera le personnage de l'inspecteur au cigare. Diffusé le 20 décembre 1972 sur la 1ère chaîne de l'ORTF, il précède de cinq ans le téléfilm originel, celui-ci n'étant programmé par TF1 qu'en 1976, après une trentaine d'épisodes de la série.

Un concept brillant

Soutenue par le talent des acteurs invités et la participation de scénaristes et de réalisateurs reconnus, comme Steven Bochco, Jackson Gillis, Dean Hargrove, Stephen J. Cannell, Jonathan Demme et le jeune Steven Spielberg, la série "Columbo" repose avant tout sur l'affrontement du redoutable inspecteur et du criminel de chaque épisode : dès les vingt premières minutes, le nom du meurtrier est connu, et l'on sait comment il a procédé. L'enquêteur, lui, n'intervient qu'ensuite, et toute l'histoire se résume à la recherche de l'indice qui finira, immanquablement, par perdre le coupable : un fil oublié dans « Le spécialiste », un parapluie dans « S.O.S. Scotland Yard », une boîte de cigares dans « Accident », et bien d'autres trouvailles !

Entretemps, ce bon Columbo aura joué au chat et à la souris avec le meurtrier, distillant ses informations et tendant des pièges avec une science consommée qui ne sera jamais prise en défaut. Invariablement, l'histoire se termine par la confrontation du coupable et par son arrestation, à une exception près : à la fin de « La femme oubliée », diffusé le 14 septembre 1975, Columbo décide de laisser libre la criminelle, qui n'a déjà plus toute sa raison.

MADIGAN

Autre flic à l'histoire un peu tarabiscotée, "Madigan" commence sa carrière en 1972 mais la termine beaucoup plus tôt que ses confrères du mercredi soir du "NBC Mystery Movie", puisque seuls six épisodes seront tournés. A l'origine, Madigan est un film de Don Siegel où Richard Widmark joue un policier qui est censé mourir à la fin de l'histoire.

Pressenti pour supporter à son tour une série régulière, il est donc ramené d'outre-tombe et rendu aux rues sombres et humides de Manhattan par les producteurs Dean Hargrove et Roland Kibbee, également impliqués dans "Columbo". Las ! Malgré des excursions à Londres, Naples et Lisbonne, le personnage n'est pas reconduit pour une deuxième saison et abandonne ses collègues à une carrière plus méritante !

McMILLAN

Rock Hudson aura plus de chance que Richard Widmark en acceptant de prêter son nom et sa carrure au commissaire Stewart McMillan, résidant à San Francisco avec son épouse Sally et résolvant avec son aide précieuse une série de mystères policiers. Créée par Leonard B. Stern, "McMillan & wife" débute en 1971 dans le "NBC Mystery Movie" et poursuivra son petit bonhomme de chemin jusqu'en 1977, bouclant au passage une quarantaine d'enquêtes, soit presque autant que son compère Columbo.

La série, pourtant, n'a pas connu la gloire de sa voisine. Alliant comédie et intrigue policière, elle n'a jamais trouvé ce « truc » qui fait la différence et lui aurait permis de se hisser au-dessus d'un niveau moyen. En 1976, Susan Saint-James, jeune partenaire de Rock Hudson, abandonne la série et son époux de télévision, qui voit alors arriver un nouvel assistant en la personne du sergent Steve DiMaggio. Comme "Pour l'amour du risque", que lanceront Spelling et Goldberg en 1979, "McMillan" a été rapprochée du couple d'enquêteurs formé par Nick et Nora Charles dans "L'Introuvable" de Dashiel Hammett. Un livre adapté au cinéma puis à la télévision sous forme d'une série dans les années quarante-cinquante.

HOLMES ET YOYO

Hors "NBC Mystery Movie", voici "Holmes et Yoyo". Produite par Leonard B. Stern ("McMillan & wife") et Arne Sultan ("Max la menace"), "Holmes et Yoyo" était une parodie de "L'Homme qui valait trois milliards" et autres créatures bioniques (Jaimie, bien sûr, mais aussi le chien Max). Le policier Alexander Holmes y faisait équipe avec Yoyo Yoyonovitch... un robot, capable d'avaler n'importe quoi, d'imprimer un tirage couleur de tout ce qu'il voyait, de capter des ondes radio, etc. Seul problème : il avait toujours un dysfonctionnement au mauvais moment.

Riche en plaisanteries loufoques, la série plut à pas mal d'enfants mais disparut au bout de treize épisodes, soumise à une concurrence trop rude. Elle mettait en vedette un acteur pittoresque révélé par Robert Altman dans la version cinéma de "MASH", John Schuck, alias le sergent Enright dans "McMillan".

POUR CONCLURE

Il y en avait donc pour tous les goûts dans ces années soixante-dix ! Dans le "NBC Mystery Movie" comme ailleurs. Le flic à papa, bien dans son joli costume, le flic rajeuni, en jeans ou en tomate rouge et blanche, le flic mélancolique, amer, désabusé, le flic dynamique et gouailleur, le flic Madame, le vieux flic et le jeune flic, le flic en civil et le flic en uniforme, le flic en voiture et le flic à moto, le flic familial et le flic sitcom, bref : de tout ! Pour peu qu'une chaîne veuille en rediffuser quelques-uns de temps en temps, il y a encore là largement de quoi passer de bonnes heures de détente...

NOTES

1. M. Winckler in Les Séries télé, coll. "Guide Totem", Larousse, 1999, p.357.

2. V. Denize in Les grandes séries américaines des origines à 1970, Huitième Art, 1994, p. 174.

3. Lire les quelques lignes de J. Baudou sur la série dans Les séries télévisées américaines, op.cit., pp. 61-62, et l'opinion de R. Meyers dans TV Detectives, A.S. Barnes, San Diego, 1981.

4. J.-J. Schléret in Les grandes séries américaines des origines à 1970, op.cit., p. 37.

5. Déclaration tirée de Photoplay film monthly, 1974, citée par P. Setbon in Telly Savalas, Pac, 1978, p. 53.

6. David Buxton, De Bonanza à Miami Vice, Formes et idéologie dans les séries télévisées, Ed. de l'Espace Européen, 1991, pp. 158-165.

7. Cité par J. Baudou in Génération Séries, n°11, automne 1994, p. 46.

8. J.-J. Jelot-Blanc, Black Stars, Pac, 1985, p. 52.

9. F. Julien dans le livret d'accompagnement du CD Le Compact des séries américaines vol. 3, TV Records.

10. J. Baudou, op.cit., p. 69. 11. Cité par J.-J. Jelot-Blanc dans Télé Feuilletons, Ramsay, 1993, p. 496.

12. Certaines de ces informations proviennent de l'article de Wilfrid Tiedtke, "Columbo : une énigme !", publié dans Ciné News.

13. D'après John Javna et Max Allan Collins, The Best of Crime and Detective TV, Harmony Books, 1988, cité par J. Baudou in Les séries télévisées américaines, op.cit., p. 70.

UNIVERS ETENDUS

Afin de prolonger votre plaisir, voici une liste des séries policières des années 70. Celles qui ont été développées par la Rédaction du Magazine des Séries. Bonne lecture !

"Banacek" avec George Peppard.

"Cannon" avec Williams Conrad.

"Columbo" avec Peter Falk.

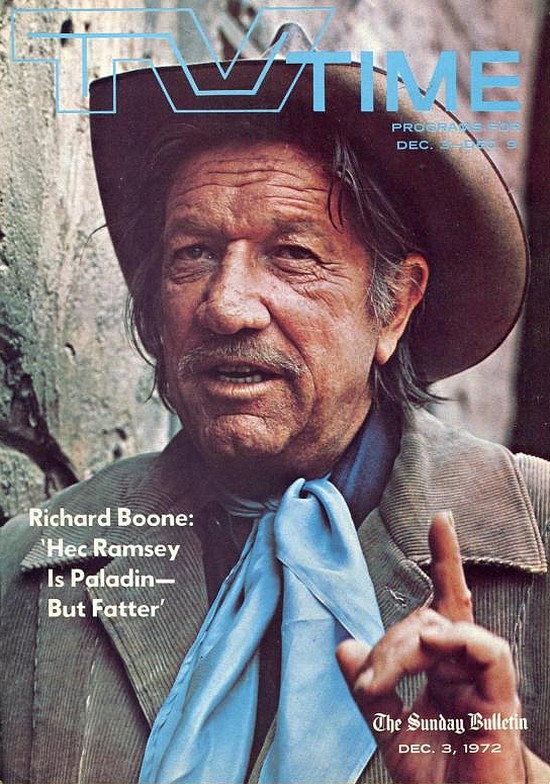

"Hec Ramsey" avec Richard Boone.

"Kojak" avec Telly Savalas.

"Les Rues de San Francisco" avec Karl Malden, Michael Douglas.

"McCoy" avec Tony Curtis.

"Mannix" avec Mike Connors, Gail Fisher.

"Sam Cade" avec Glenn Ford, Edgar Buchanan, Taylor Larcher.

"Section Contre-Enquête" avec Robert Stack, Jo-Ann Harris, Shelley Novack.

"Section 4" avec Steve Forrest, Robert Urich.

"Serpico" avec David Birney.

"Shaft" avec Richard Roundtree.

"Starsky et Hutch" avec David Soul, Paul Michael Glaser.