Par Emmanuelle Presqué

(avec son aimable autorisation)

Observation : la première publication du présent dossier fut proposée à nos lecteurs dans une ancienne version du site datant du début des années 2010.

PREAMBULE

S’il est bien vrai que les films « historiques » sont plus révélateur de leur époque que de celle qu’ils sont supposés illustrer, la série britannique "Arthur, Roi des Celtes" est sans doute un cas d’école.

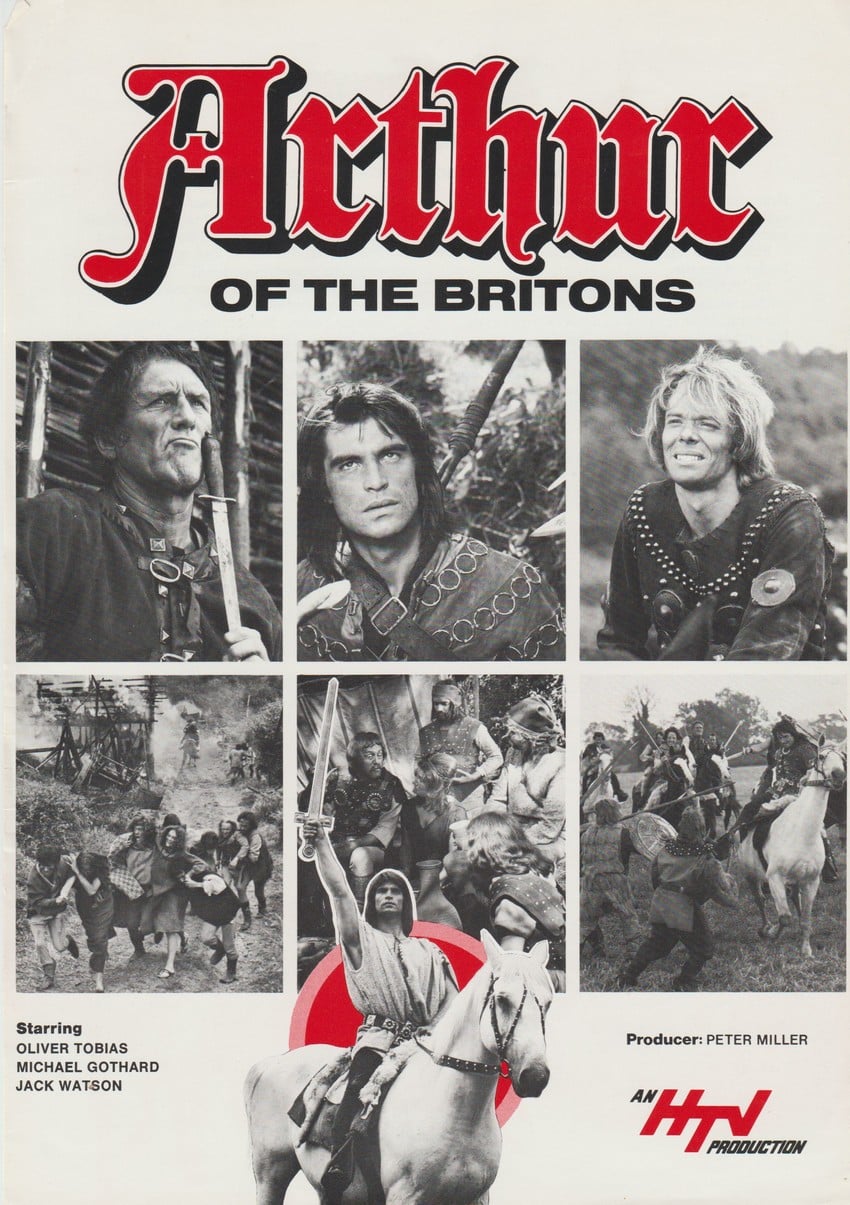

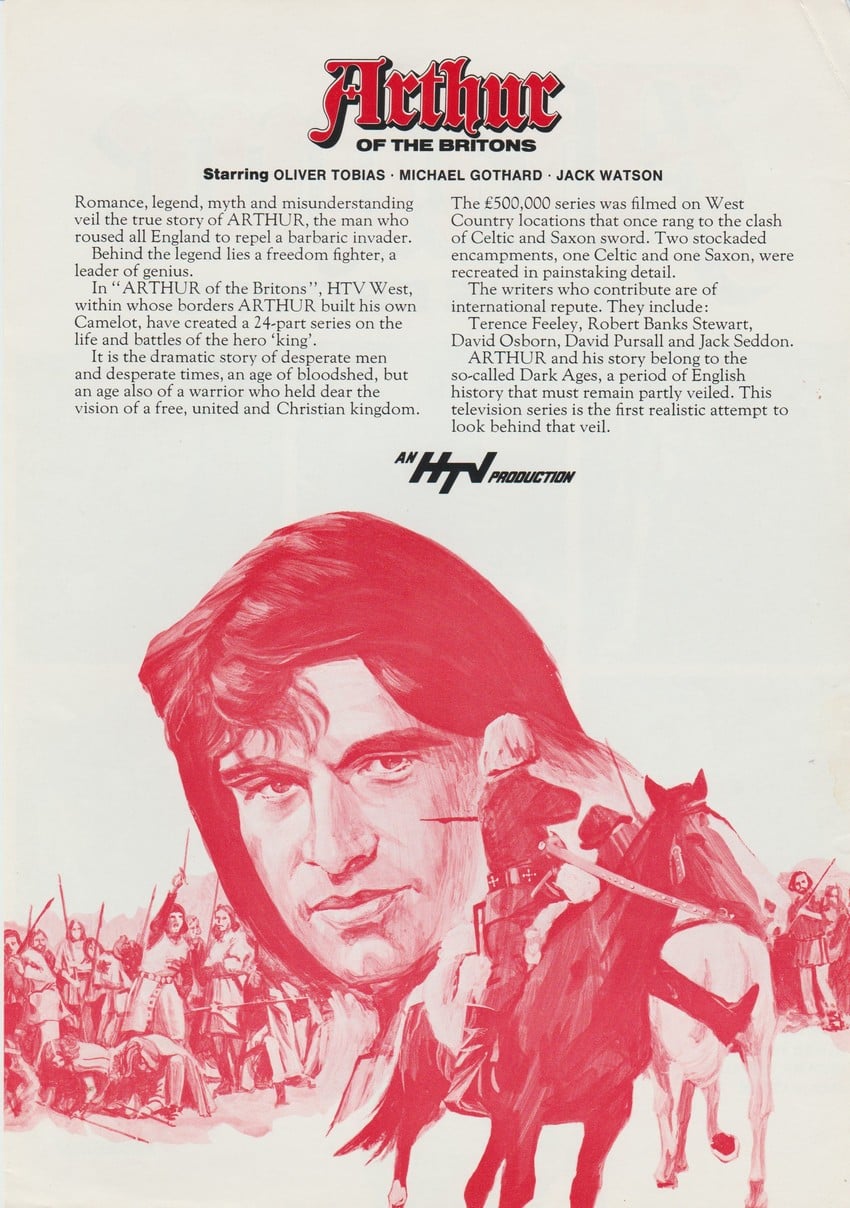

Série pour enfants (quoique…) consistant en deux courtes saisons (1972-1973), elle fit par trois fois de brèves apparitions sur les téléviseurs français. Tout d'abord, en novembre 1973, dans l'émission-culte "La Une est à Vous" présentée par Bernard Golay qui la fera découvrir au grand public. Ensuite, en 1977 dans "Restez avec nous le samedi" présentée par Denise Fabre. Enfin, en 1988 sur FR3 (où elle fut diffusée en intégralité, mais en pagaille...).

Son format très court (en moyenne 25 minutes) et le faible nombre de ses épisodes (24) expliquent sans doute cette relative désaffection des programmateurs français. Leur manque de curiosité et de culture aussi. Elle est pourtant (tout comme un autre petit bijou oublié, "Odissea" en 1969), une absolue réussite du genre. Ainsi, son édition en DVD (seulement au Royaume-Uni) a-t-elle confirmé son statut de série-culte pour tous les anciens enfants et adolescents qui attendaient avec impatience l’épisode suivant…

CONTEXTE HISTORIQUE

Faisant table rase de la légende arthurienne, "Arthur, Roi des Celtes" cherchait à retrouver une authenticité historique, toute relative, précisons-le d'emblée. Loin des exploits chevaleresques de la matière de Bretagne ou des récits de Thomas Malory, la série se déroule au VIème siècle, en plein « âge des ténèbres », bien après l’abandon de l’île de Bretagne par les troupes romaines. L’Empire romain d'Occident est alors en totale déconfiture ; Rome est tombée aux mains des barbares depuis bien longtemps, et l’ancien colonisateur n’est plus qu’un lointain souvenir dans l’île, la laissant à la merci de mouvements migratoires venus du continent.

Le cycle arthurien n'en est pourtant pas à sa première variation... Depuis Geoffroy de Monmouth et Chrétien de Troyes, les personnages sont revenus sous divers avatars. Tout d'abord, au cinéma ("Monty Python And The Holy Grail" en 1975; "Excalibur" de John Boorman en 1981; "Le Roi Arthur" d'Antoine Fuqua en 2004). Ensuite, dans les comics (on ne peut passer sous silence le sensationnel "Camelot 3000"). Enfin, à l’opéra (King Arthur de Purcell) ainsi que dans la comédie musicale (Camelot en 1960). Sans oublier de très nombreuses variations littéraires...

QUI EST LE ROI ARTHUR ?

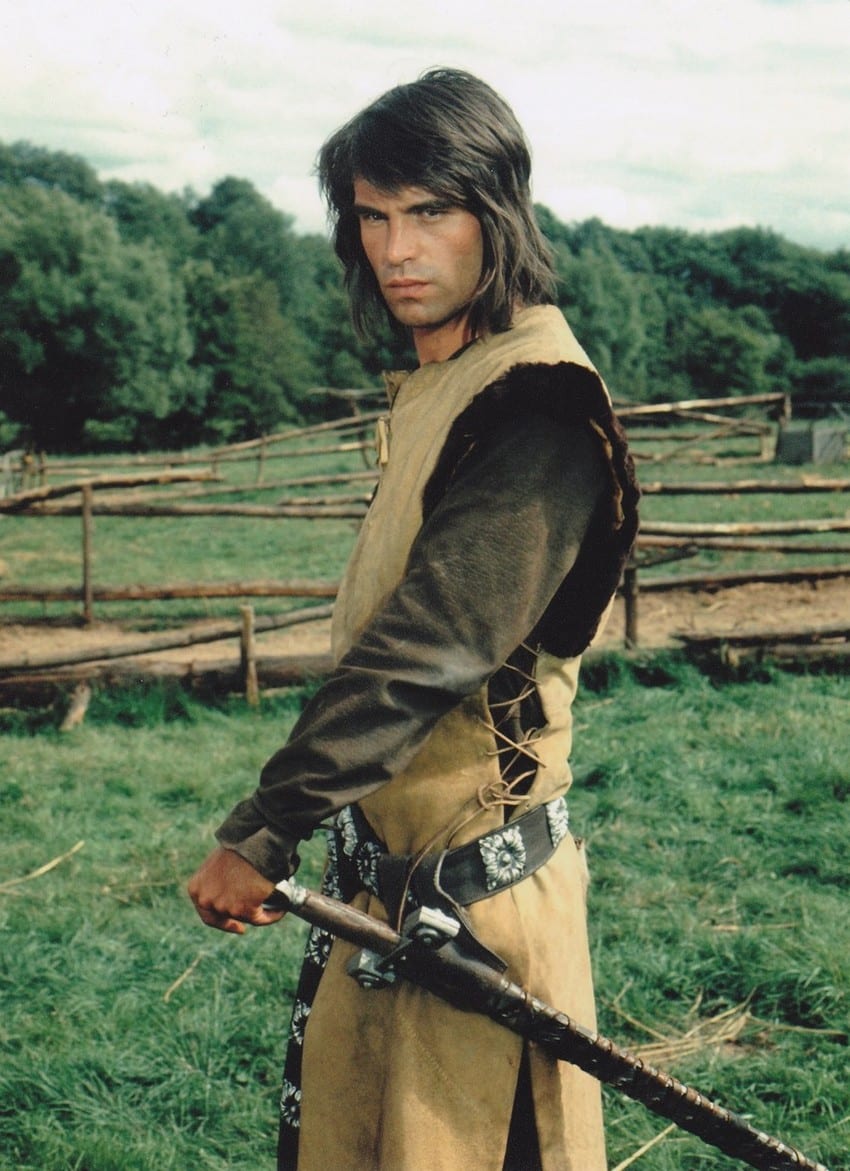

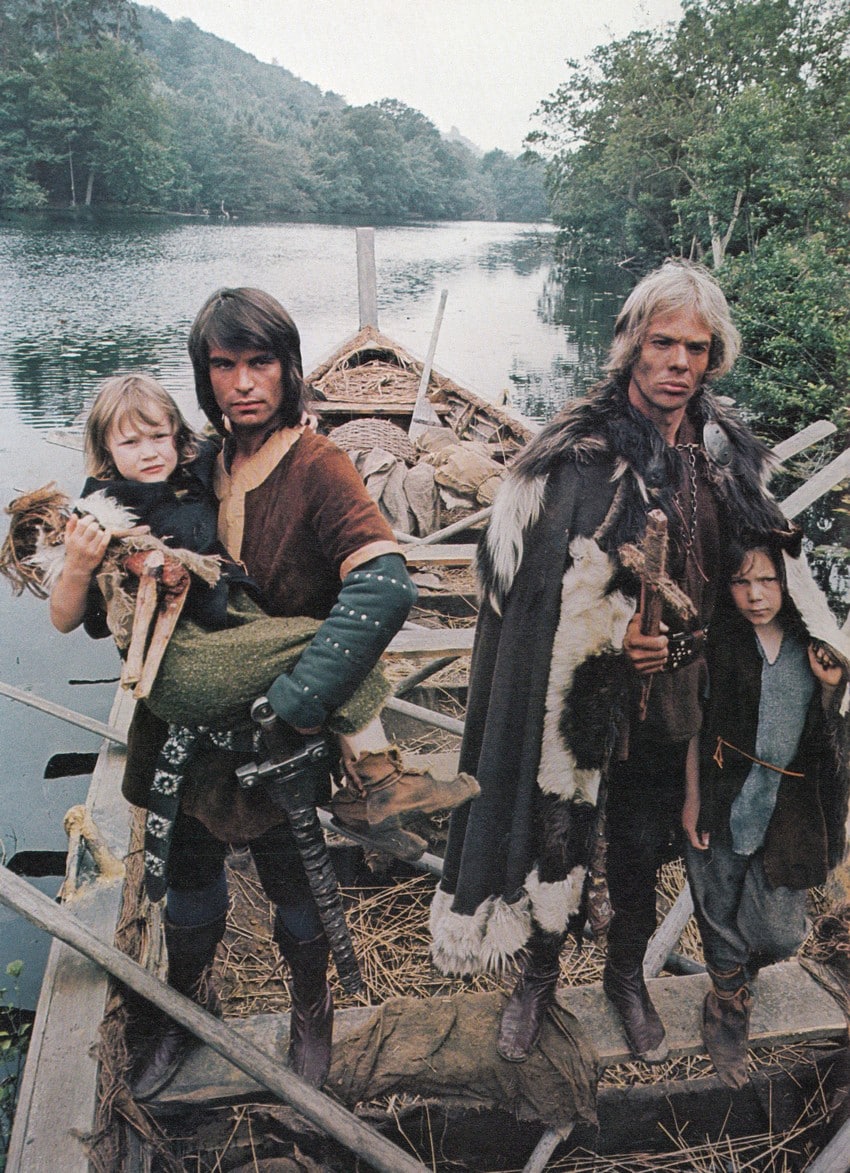

En l'instance, foin du « Rex Quondam Rexque Futurus » ! La figure du héros tient plus du Dux bellorum qu’autre chose. Arthur (brillamment interprété par Oliver Tobias), n’est dans cette reconstruction de la légende qu’un petit chef de tribu, plus rusé et plus idéaliste que les autres, qui utilise tous les moyens à sa disposition pour contrer l’avancée des envahisseurs Saxons, Angles, Pictes et Scots.

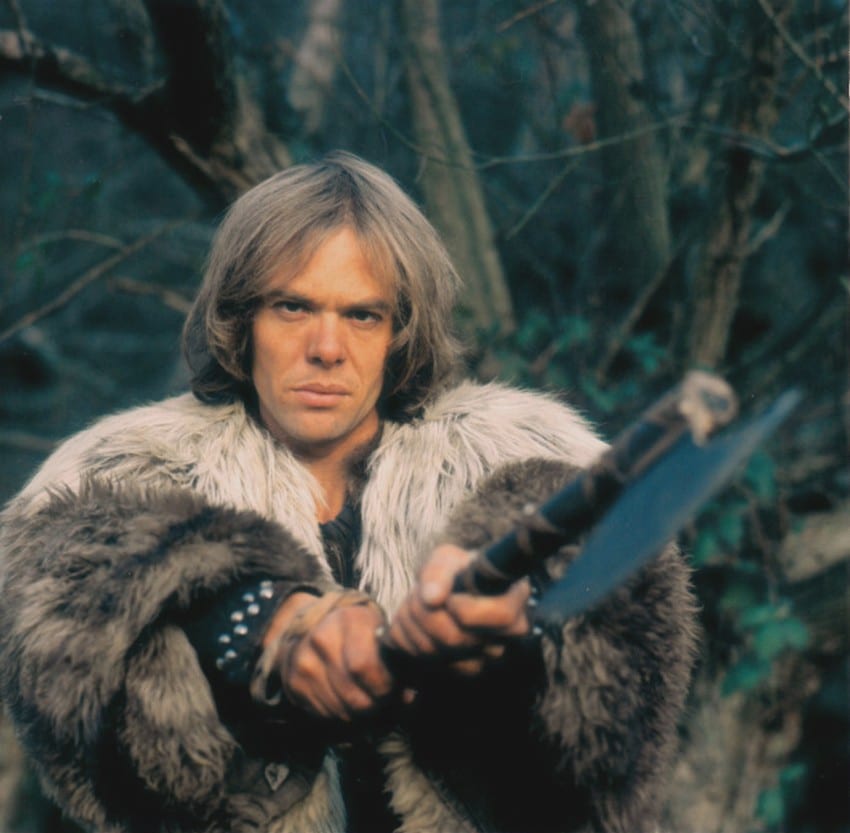

Le « roi Arthur » historique, s'il exista jamais, fut sans doute un celte romanisé, chef de guerre, à qui la mémoire collective attribua cette organisation de la résistance. (L'histoire nous apprend que ce combat fut vain, les anglo-saxons finissant par dominer presque tout le territoire, avant l'arrivée des Normands). En cela, le concept de la série "Arthur, Roi des Celtes" s'inspire fortement des travaux de Geoffrey Ashe, très populaire dans les années 1970. On y voit même passer un souvenir des sépultures de Sutton Hoo… lors des rites funéraires d'Arthur, même s’il s’agit de tombes anglo-saxonnes ! (1) Le jeune souverain peut néanmoins compter sur son mentor, Llud « à la main d'argent » (Jack Watson) et le fils de ce dernier, Kai (Michael Gothard), un Saxon adopté alors qu’il était petit garçon.

Quoique totalement gagné à la cause celte, soutien fraternel et lieutenant d’Arthur, son appartenance à l’ethnie ennemie est évidemment pain béni pour les scénaristes… La loyauté librement embrassée par Kai, qui n’est pas un obstacle à son intense rivalité avec Arthur (ce qui ménage certaines des scènes les plus saisissantes de la série) créent évidemment une tension dramatique utilisée avec ingéniosité, introduisant un élément exogène perturbateur dans la culture celte qui fait l'objet de la plupart des épisodes. D’adversaires caricaturaux, les Saxons gagnent d’ailleurs rapidement en complexité, au fur et à mesure qu’on entre dans leur mode de vie, agricole et sédentaire ; un mode de vie qui menace les forêts et l’économie silvestre des Celtes, telle qu'elle est soulignée dans la série.

La grande tâche d'Arthur est donc de pacifier suffisamment les chefs turbulents et belliqueux des villages voisins pour constituer une alliance plus efficace contre les incursions saxonnes. Pour ce faire, il ne bénéficie ici d'aucune aide surnaturelle ni des conseils éclairés de Merlin (qui disparaît complètement du paysage narratif.) Disparus aussi Saint Graal, quêtes chevaleresques, amour courtois et christianisation du récit.

C'est donc une lutte pour la survie qui se déroule sous nos yeux, au sein de petites implantations humaines perpétuellement menacées, divisées par leurs lois, religions diverses (bien que le christianisme gagne), coutumes et intérêts égoïstes. Arthur n'est ainsi qu'un chef guerrier parmi d'autres, plus astucieux et plus retors que ses contemporains, qui parvient à prendre la haute main sur la coalition des Celtes, au gré d’alliances fragiles toujours remises en question.

UN CHEF DE GUERRE AVANT TOUT

Le premier épisode de la série "Arthur, Roi des Celtes" en atteste. Intitulé "Le roi est mort", il pourrait laisser penser au feuilleton le plus éphémère de l'histoire de la télévision... Il n'en est évidemment rien. Cette variation très intelligente des deux mythes fondateurs de la matière arthurienne, l'épreuve d'Excalibur-dans-le-rocher et la légende du « Once and Future King », se mêlent dans une réécriture qui laisse supposer au spectateur que ces derniers, le temps passant, ont perdu tout leur fondement réaliste pour se fondre dans les brumes du souvenir.

Les chefs de clans locaux (Mark de Cornouailles, Hereward « The Holy », Ambrose/Ambrosius « The Roman » (vraisemblablement une allusion à Ambrosius Aurelianus) et Dirk « The Shifty ») apprennent la mort d'Arthur et se précipitent pour s'arroger ses dépouilles territoriales. Ce n'était qu'un leurre : Arthur est bien vivant et a feint sa propre disparition pour réunir ces récalcitrants à toute alliance. Il leur propose une épreuve : celui qui arrivera à déplacer un énorme rocher posé sur une épée sera digne de prendre le commandement. Tous échouent. Après qu’Arthur leur ait suggéré un moyen, unir leurs forces pour déplacer cette masse, il est également le premier à ramasser et à brandir l'arme.

La métaphore est très claire : seuls leurs effectifs conjugués pourront repousser les assauts des envahisseurs... Très à propos, le roi saxon Cerdig lance alors une attaque contre le village, ayant appris par un traître celte la présence de la plupart de ses ennemis en ces lieux. Après une retraite désordonnée, les Celtes finissent par se ranger sous la bannière d'Arthur qui avait déjà tout anticipé... Les Saxons perdent la bataille et les chefs celtes acceptent, bien qu'avec réticence, de confier une partie de leurs forces à un seul commandement. Mais on ne découvrira qu'à la toute fin que le « traître » était en fait à la solde d'Arthur...

Ce premier récit donne le ton au reste de la série. Si les combats (batailles rangées, escarmouches, embuscades et défis singuliers) ne manquent pas, les scénarios insistent sur une intelligence manoeuvrière aux aguets, sur la politique d’un stratège réfléchi, bien qu'ayant à faire avec les coutumes, lois et usages de son temps. La gouvernance éclairée d'Arthur est effectivement bornée par ses limites culturelles. Le jeune homme est tout aussi impulsif, arrogant et (parfois) violent que ses contemporains, mais sa clairvoyance attentive le pousse en général à faire fi de ses réflexes belliqueux. Comme le remarque Cerdig le Saxon (Rupert Davies, magistral dans la seconde saison), « he thinks before he fights » (il pense avant de combattre).

Le portrait, établi petit à petit, est celui d'un leader qui s'efforce d'être juste et impartial, contrôlant ses désirs et ses impulsions pour le bien commun (argument qu'il peut également tordre à ses fins personnelles avec une totale mauvaise foi !). Par ce trait, cet Arthur se place dans la mouvance littéraire du dieu Loki, utilisant la ruse plutôt que la force brute et les représailles de préférence à la violence gratuite. (La loi du talion n’est jamais bien loin…). Oliver Tobias confère ainsi à Arthur une froideur vibrante, un éloignement acéré, sur le qui-vive, qui laisse néanmoins souvent la place à un appétit de vivre alimentée par la flamme qui l'habite.

Ce retrait volontaire qui observe et qui pèse les forces en présence, contraste idéalement avec la bonhomie de Llud (dont la sagesse tranquille tempère ses deux « fils ») ou la truculence de Kai, présenté comme un coureur de jupons invétéré, plus divisé et complexe qu’il n’y parait de prime abord. Michael Gothard fait d’ailleurs merveille dans cet emploi d'« intranquille » et apporte un contraste efficace à son souverain.

UN ROI PRAGMATIQUE

S'il se retrouve parfois contraint de faire valoir son leadership à coup de combats singuliers (Mark de Cornouailles étant un de ses adversaires privilégiés), Arthur n'en infléchit pas moins la coutume pour faire triompher ce qu'il pense être juste. Ainsi, il distordra avec astuce la loi des Jutes (son allié le roi Yorath, ayant décidé d'échanger des captives saxonnes contre un tonneau de vin apporté par un marchand grec, il le confrontera à sa propre coutume, qu'il enfreignait, après lui avoir ramené les fugitives, cf : l'épisode "Femmes Saxonnes ").

De même, il décide de protéger Eithna, fille de Bavick (qu'il a fait prisonnière afin d'obliger son père à respecter sa parole donnée de ne pas faire la guerre à ses alliés), non pas parce qu'il apprécie cette sauvageonne, mais parce que la tuer ou l'abandonner au désir de ses compagnons d'arme serait contre-productif, car initiant une escalade de vengeances sanglantes (épisode "La Fille du Roi"). S'il amènera de force Rowena, fille de Yorath, à un mariage détesté, en échange des chevaux dont sa propre armée à besoin, il n'en viendra pas moins à son secours quand il réalisera que le fiancé n'est autre que le commanditaire de l'embuscade qui lui a précédemment coûté ses propres chevaux, ses marchandises, et la vie d'un de ses hommes... (épisode "Rowena").

Arthur préférera de même se laisser humilier en public lors de jeux inter-celtiques plutôt que de provoquer une bagarre qui mette en péril la coalition (épisode "Les jeux"). Ou encore faire alliance momentanée avec les Saxons pour éradiquer une épidémie qui décime leur cheptel : le chef celte préfèrera leur abandonner la moitié de ses propres troupeaux si ses ennemis acceptent d’abattre toutes leurs bêtes pour le bien commun… (épisode "Cause Commune"). C’est qu’Arthur est un pragmatique : il sait qu’il ne peut que sauvegarder un statu quo, en empêchant l’avancée de ces fermiers étrangers sur ses terres, et sauvegarder un mode de vie ancestral fondé sur la chasse et l’artisanat.

L'un des stratagèmes les plus intéressants du roi confère au religieux (épisodes "L'envahisseur repenti" et "Le prédicateur"). Rolf le Pénitent, chrétien nouvellement converti, comprend sa religion d'une manière bien terre à terre. Sitôt fini de piller, violer et terroriser ses voisins, il se repend avec toute la violence mortifiante du temps. Arthur (mis momentanément hors de combat, après un corps à corps violent avec des Pictes) envoie Llud pour manipuler et canaliser Rolf. Ce dernier, après de nombreuses rechutes et pénitences, se confrontera aux redoutables combattants peints. Car envoyer « un barbare pour combattre d'autres barbares » est de bonne guerre...

Néanmoins, le résultat de la bataille a un résultat inattendu : la véritable conversion de Rolf... qui se mettra à prêcher la non-violence, inspiration malencontreuse face aux Saxons qui menacent le village de Mark. Quelques provocations bien orchestrées par Arthur et Kai, un régime végétarien imposé aux villageois de plus en plus frustrés, et un dérapage dans la brutalité de leur prophète ont finalement raison de cette incursion des villageois dans le mouvement « Peace and Love »... Il n'y aura donc pas de hippies celtiques avant la lettre. La morale de l'histoire ? Le pacifisme, c'est bien mais « si vis pacem, para bellum »... Conclusion d'ailleurs assez savoureuse dans la bouche d'un acteur dont la notoriété explosa grâce à sa participation à la création anglaise de "Hair" (1968) où il y incarnait Berger.

Le dieu de Rolf, s'il est celui d'Hereward, ne semble pas être encore totalement celui d'Arthur. Bien que son enseigne soit une croix rouge sur fonds blanc, le dux bellorum invoque parfois « les dieux », bien qu'il mentionne sans difficulté « Jean-Baptiste » ! Il est vrai qu'il sait lire et sans doute écrire (épisode "Sois-prudent") et qu’il possède même un livre (à l’apparence pourtant bien anachronique !). Il faut dire que les fluctuations religieuses des personnages récurrents sont légions, la continuité des scripts n’étant pas vraiment toujours au rendez-vous.

L'erreur la plus manifeste est sans doute l'allusion par la « princesse romaine » Benedicta aux riches offrandes faites pas son père Caius Camillus (fans de "Kaamelott", réjouissez-vous de la coïncidence !) à Minerve... La description faite de Rome par la jeune femme est d'ailleurs totalement anachronique au VIème siècle, la cité déclinante étant plus ou moins abandonnée... et l’Italie désormais aux mains de rois barbares ! A moins d'admettre un trou temporel bien improbable (malgré la présence d’un interprète de "Doctor Who" dans l’un des épisodes), cette présentation des Romains (les seuls qu'on verra dans la série) est totalement ratée... A moins que ces mensonges ne fassent partie d'une stratégie d'évitement de Benedicta (éprise d'Arthur, mais qui répugne à demeurer dans cette « porcherie » de village et tente de le faire partir à Rome avec elle.. Voir l'épisode "La Princesse Romaine").

Plongeant souvent dans des anachronismes réjouissants (des anciens « gladiateurs » se baladent aussi dans la forêt celtique), la série incorpore des préoccupations ou tournures verbales bien de leur temps (On a ainsi droit à des leçons sur le pacifisme, le droit des femmes, l’écologie, etc.). De même, le « politiquement correct » n'ayant pas encore accompli certains de ses ravages, les allusions faites à des pratiques que la morale réprouve sont légion et assez jubilatoires dans un programme théoriquement destiné aux enfants.

Entre allusions salaces, violence démonstrative et sexisme sans vergogne, les Celtes apparaissent parfois comme plus arriérés que leurs adversaires saxons. Rowena, la princesse Jute, semble avoir bien plus de liberté de manœuvre que ses contemporaines, cantonnées à la cuisine ou à la couture. La future reine de son peuple est d’ailleurs un véritable garçon manqué.

LE TOURNAGE DE LA SERIE

Pas de studio !

Tournée intégralement en extérieurs, notamment dans le parc de Woodchester (connu pour abriter le squelette d'un manoir pseudo-gothique laissé inachevé en 1873, qui dispute l'honneur d'être un des « lieux les plus hantés d'Angleterre » !), ainsi que dans les alentours de Bath, l’aspect visuel peut sembler désormais très toc. Cette apparence est pourtant trompeuse.

A l'époque, HTV, commanditaire du programme, a investi beaucoup de moyens dans les reconstitutions et dans un tournage faits uniquement en extérieurs. Bien que le nombre des figurants (et des poulets qui traversent n'importe comment sous les pas des chevaux) soit réduit, conférant un aspect parfois étriqué aux scènes de bataille, ce n'est finalement pas l'important. Les batailles rangées doivent monopoliser une quinzaine de belligérants tout au plus.

Dans les griefs, on peut également déplorer quelques accessoires qui se baladent d'épisode en épisode (presque autant que les huttes formant les deux villages construits « en dur » car les bâtiments étaient reconfigurés régulièrement pour varier les points de vue !), des looks de rock stars années 70 pour les deux frères d'armes (Arthur arbore une superbe tignasse), quelques postiches improbables pour les villageois et acteurs de compléments, et des récurrences caricaturales (les Saxons sont invariablement blonds et portent tous ces fameuses peaux de moutons retournées qui grattent...).

Une série réaliste

Mais ce qui importe, c'est un sentiment prégnant de « réalisme » crasseux bien palpable, magnifié par une palette dans les ocres, marrons et jaunes (parfois très caravagesque), un sentiment d'espace conféré par les nombreuses cavalcades à brides abattues (sans oublier des étriers et des selles bien anachroniques !), et des acteurs très investis dans leurs rôles, qui y vont sincèrement à fond, tant dans les passes d'armes que sur leurs montures.

Ainsi, les acteurs principaux firent-ils leurs cascades eux-mêmes, et ne furent doublés qu'une ou deux fois durant toute la série... A ce sujet, durant le tournage de l’épisode "Le défi", Oliver Tobias reçut d'ailleurs un javelot sur la nuque, ce qui le fit hospitaliser, blessure suffisamment grave pour expliquer la présence épisodique du personnage sur certains des premiers épisodes.

UN TRIO MAJEUR

Fraternité avant tout

Ce qui remporte le défi haut la main et transcende le côté (malgré tout) daté de la série, ce sont les relations Arthur-Kai-Llud. Elles forment le cœur des récits. L’expérience du vieux guerrier mutilé (Llud doit avoir une cinquantaine d’années) contrebalance la fougue impatiente de Kai et l’intériorisation bouillonnante d’Arthur. Les relations père-fils se déploient avec empathie et humour, que Llud cherche à protéger son « fils » et chef à tout prix, ou qu’il se moque ouvertement des amours hésitantes d’Arthur avec Rowena (épisode "Le mariage") ou encore Benedicta (qui aurait pu incarner une formidable Guenièvre, si la série avait continué. Il est manifeste que les scénaristes souhaitaient faire revenir le personnage pour une potentielle troisième saison).

Quant à Kai et Arthur, les deux jeunes hommes s’affrontent autant qu’ils s’apprécient, dans une rivalité aussi chaleureuse qu’elle est féroce. Elle prend un tournant dramatique dans "Le défi", quand un pari dérape peu à peu en un duel à mort entre les deux compétiteurs, mettant à jour un antagonisme larvé qui ne demande qu’à s’extérioriser dans des duels de coq de villages, des rivalités amoureuses ou des paris stupides.

Cette fraternité irrigue la série, en de brèves scènes (souvent pré-générique ou conclusives), apportant un équilibre savoureux aux enjeux guerriers ou stratégiques. Cette « famille » est aussi soumise à l'autorité d'Arthur, et les va-et-vient entre domaine privé et autorité régalienne sont avancées avec naturel et adresse, contribuant au réalisme psychologique et à l'approfondissement des personnages qui quittent leur portée archétypale.

Autour du Roi Arthur

Certains personnages récurrents tirent leur existence de données historiques librement réévaluées (Llud est une libre réinterprétation d'un héros légendaire gallois) ou de personnages traditionnels de la geste arthurienne : on retrouve même les cousins Gawain (« Gauvain et le Chevalier vert ») et Gareth, tout comme une allusion à un champs de bataille appellé « Mordred Field », puisque le personnage de Mordred est tenu par le jeune Corin (Peter Firth), apprenti d’Arthur qui cherche à venger son père autrefois tué par ce dernier… Cette richesse de sous-entendus littéraires ne sert qu’à souligner la cohérence psychologique qui construit, pierre à pierre, des personnages complexes, profonds et très attachants.

Parmi les personnages récurrents, soulignons la présence de Brian Blessed en Mark, dans lequel il surjoue à plaisir sans parvenir à être totalement ridicule. Son personnage vantard, arrogant, batailleur et irréfléchi est tout à fait jubilatoire. Rowena, la princesse Jute (Gila von Weiterhausen) qui fait son apparition dans la seconde saison, co-production allemande oblige, était sans doute destinée à être l'amour (platonique ?) d'Arthur. Cette féministe avant la lettre, fragile et volontaire, apporte un vent de fraîcheur dans cet univers presque entièrement masculin. Tout comme l’exaspérante et séduisante Benedicta (Catherine Schell), qui démontre au spectateur que la comédie à l’américaine (on s’affronte en adorant se détester avant de tomber dans les bras l’un de l’autre) n’a rien à envier aux mœurs du VIème siècle !

Si la première partie de la première saison souffre souvent d’un manichéisme encore très rudimentaire, les éléments se mettent en place par la suite et les scénarios gagnent rapidement en force et en profondeur, en ironie et en humour, laissant la morale en suspens, entrant « in media res » dans le vif du sujet et s’attachant autant à une peinture d’une rude vie quotidienne qu’à des exploits héroïques. On a parfois l’impression de voir des documentaires, c’est tout dire.

POUR CONCLURE

Entre feuilleton d’aventure et grande fresque psychologique, cette série « pour ados » mériterait une rediffusion sur les écrans français. Car c’est encore de nos jours sans doute la meilleure exploitation cinématographique du mythe avec Excalibur. Et, différences de moyens mis à part, "Arthur, Roi des Celtes" n’a rien à envier pour la complexité aux séries si prisées produites par HBO.

NOTES

(1) (Pour un aperçu du personnage « historique », on se reportera avec profit aux travaux de Jean Markale et à ceux de N. J. Higham (King Arthur : Myth Making and History, Routledge, 2002).

FICHE TECHIQUE

Producteur exécutif : Patrick Dromgoole

Producteur : Peter Miller

Producteur associé : John Peverall

Directeur de production : Keith Evans

Directeur de la post-production : Barry Peters

Assistante de production : Maggie Hayes

Thème du générique : Elmer Bernstein

Musique : Paul Lewis

Directeurs de la photographie : Bob Edwards, Graham Edgar, Tony Impey

Montage : Don Llewellyn, Alex Kirby, David Samuel-Camps, David Williams, Terry Maisey, Barry Peters, John Colville

Assistant au montage : Stuart Freeman

Directeur artistique : Doug James

Décors : Ken Bridgeman

Costumes : Audrey MacLeod

Maquillage : Christine Penwarden

Prise de son : Barry Back, Mike Davey, Gordon Kethro

Montage du son : Peter Elliott, John Colville

Perchmen : Alan Jones, Martin Pearce

Coordination des combats et cascades : Peter Brayham

Cascadeurs : Del Baker, Leslie Crawford, Terry Yorke, Chris Webb, Peter Diamond, Max Faulkner, Eddie Edon, Colin Fisher, Jack Cooper

Conseiller équestre : Ben Ford

Opérateurs caméra : Stewart Sadd, Roger Pearce, Peter Thornton

Ensembliers : Cyril Bennet, George Hurst

Responsable de la construction : Gordon Brewer

Charpentier : Alan Burnham

Accessoires : Jack Patterson

Production : Harlech Television (1972/1973)