Par Christophe Dordain

PRESENTATION

"Lagardère" est une mini-série française en six épisodes de 50 minutes. Elle a été créée par Marcel Jullian d'après le roman Le Bossu de Paul Féval. Cette sérié a été réalisée par Jean-Pierre Decourt. Elle fut notamment diffusée du 20 septembre au 25 octobre 1967 sur la 1ère chaîne de l'ORTF.

Cette série de cape et d'épée met en scène les aventures de Lagardère, au sein d'un complot visant à assassiner Philippe de Nevers, cousin du régent de France Philippe d'Orléans.

A PROPOS DE LAGARDERE

Naissance du personnage

Un bref rappel concernant le personnage s'impose maintenant. Ainsi, dans le cadre d'un reportage publié par Télé 7 Jours et annonçant la diffusion de la série "Lagardère", Michel Perrin rappelait que Paul Féval, pour écrire "Le Bossu", s'était "inspiré d'un fait vrai : à l'époque du système Law et des spéculations sur la Compagnie des Indes, un bossu de la rue Quincampoix louait sa bosse, en guise de pupitre, aux agioteurs. De ce bossu anonyme, Féval eut l'idée de faire le chevalier Henri de Lagardère, vengeur de la veuve et l'orphelin. Le succès du roman fut alors immense." (1)

L'investissement de Jean Piat

Comme le rappelait Jacques Pessis dans le cadre d'un article consacré au comédien Jean Piat, ce dernier était un "inconditionnel des romans de cape et d'épée. Le tournage n'a physiquement pas été de tout repos. À des cours d'escrime qui lui ont permis de découvrir les secrets de la botte de Nevers, se sont ajoutées de longues journées en pleine campagne, en particulier sur des chemins abandonnés, où il fallait parfois accéder en grimpant des marches taillées dans le roc. Les prises de vues se déroulant en décor naturel, il était hors de question que le moindre poteau télégraphique apparaisse à l'image". (2)

Concernant les conditions de tournage et les moyens mis en oeuvre, Jean Piat rappelait aussi que "on peut critiquer la télévision en France, mais il ne faut pas oublier que la pauvreté de ses moyens est la meilleure chance des comédiens. La télévision ne peut se permettre de recommencer trois fois une prise de vues parce qu'un acteur ne sait pas dire son texte. Cette pauvreté l'oblige donc à ne faire travailler que des vrais comédiens". (3) Il faut alors bien le reconnaître, la qualité de la distribution artistique de "Lagardère" démontre toute la pertinence de cette assertion.

La réception par la presse

Assez rapidement, notamment le magazine Télé 7 Jours, sous la plume de Guillaume Hanoteau exprima une première satisfaction à la vision de "Lagardère" : "nous parlerons plus longtemps de Lagardère lorsque ses aventures seront plus avancées. Jean Piat a déjà lancé sa fameuse réplique, mais le Bossu n'est pas encore apparu. Disons, néanmoins, tout de suite, que notre première impression a été excellente." (4) Et bien cette première impression sera confirmée ultérieurement : "Deuxième épisode de "Lagardère". Notre conviction s'affirme. Les personnages sont bien campés. Ils ont le relief qui est indispensable dans un mélodrame. Quant à l'histoire, elle est bien contée et bien découpée." (5)

Pour conclure, en guise d'apothéose, une ultime critique : "nous avons lu, dans un journal sportif, que les stades sur lesquels se disputaient des matchs de football étaient restés presque vides à cause de "Lagardère", passant sur nos écrans à la même heure. Quel plus bel hommage aurait-on pu rendre à ce feuilleton ? Ainsi, nous avons attendu l'épisode "Le bal du régent" pour parler dans cette chronique de "Lagardère". Ce bal est, en effet, au théâtre comme au cinéma, la pierre d'achoppement de l'oeuvre. L'apparition du bossu est ce qui déterminera la réussite ou l'échec. Il faut bien dire qu'il est facile pour un comédien brillant d'être Lagardère. Il lui est beaucoup plus difficile d'entrer dans la peau du contrefait. Puis, d'en tracer une silhouette plausible. Jean Piat s'en est tiré à merveille. Quant au bal lui-même, avec cependant les pauvres moyens propres à la Télévision, il a néanmoins créé l'illusion du faste et du somptueux." (6)

1 - Michel Perrin, Télé 7 Jours (16 septembre 1967).

2- Jacques Pessis, Le Figaro (21 septembre 2024).

3- Patrick Lefort, Télé 7 Jours (7 octobre 1967).

4 - Guillaume Hanoteau, Télé 7 Jours (30 septembre 1967).

5 - Guillaume Hanoteau, Télé 7 Jours (7 octobre 1967).

6- Guillaume Hanoteau, Télé 7 Jours (14 octobre 1967).

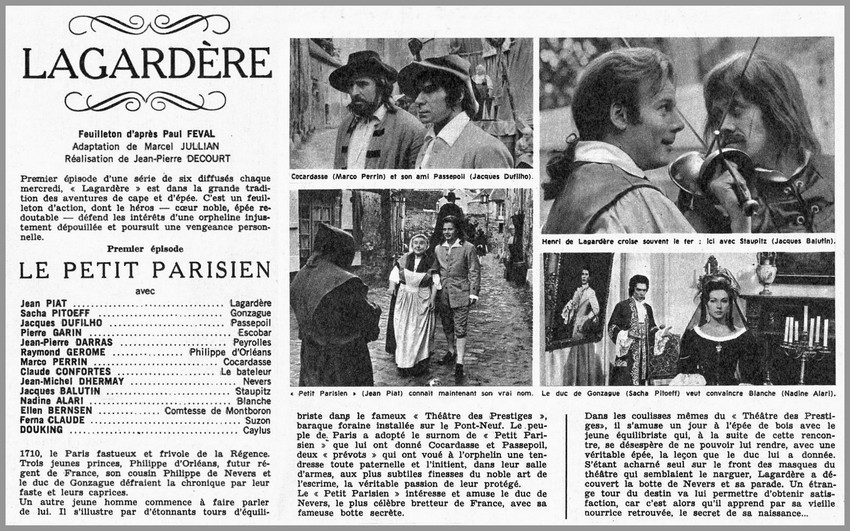

DISTRIBUTION

Jean Piat, Sacha Pitoëff, Jacques Dufilho, Marco Perrin, Raymond Gérôme, Jean-Pierre Darras, Nadine Alari, Michèle Grellier, Josée Steiner, Dominique Paturel, Marcel Cuvelier, Bulle Ogier, Jacques Balutin, Claude Confortès, Roland Armontel, Michel Vitold, Dominique Zardi, Henri Attal, Michel de Ré.

FICHE TECHNIQUE

Réalisation : Jean-Pierre Decourt

Scénaristes : Jean-Pierre Decourt, Marcel Jullian

Producteurs délégués : Claude Carrère, André Tranché, Robert Velin

Administrateur de production : Henri Leeman

Secrétaire de production : Madeleine Mertz

Script-girl : Betty Elvira

Musique : Jacques Loussier

Directeur de la photographie : Georges Barsky

Opérateurs caméra : Oleg Tourjanksy, Bernard Zitzermann

Ingénieur du son : Jacques Gérardot

Assistant au son : Gérard Dacquay

Décors : Jean D'Eeaubonne, Raymond Gabutti

Ensemblier : Jean Chaplain

Régisseurs : Olivier Madolo, Georges Demas

Costumes : Madeleine Charlot

Habilleuse : Jacqueline Serres

Maquillage : Blanche Picot

Montage : Paule Dauphin, Colette Charbonneau

Assistantes au montage : Michèle Masnier, Claudine Salvatovski

Coiffures : Trieste Sarnielli, Gisèle Sarnielli

Maître d'armes : Raoul Billerey

Cascades réglées par : Claude Carliez

Cascadeurs : Guy Fox, Lionel Vitrant, Eric Vasberg, Jacques Brécourt, Rico Lopez

Assistants à la réalisation : Jean Pourtale, Léon-Daniel Szuster, Jean-Claude Giuliani

Accessoires : Jean Brunet

Production : Vefilms / ORTF (1967)